Sébastien Hudon

On ne comprend pas toujours une œuvre d’art du premier coup d’œil, surtout si elle vous apporte quelque chose à laquelle on est peu habitué [sic] – on préfère revoir les mêmes scènes habituelles comme, en musique, on aime se rappeler un leit-motiv [sic]. II en est de même d’un port. On doit le visiter plusieurs fois avant d’en découvrir la beauté. – Qu’on évite surtout de le parcourir à grande vitesse, assis dans certains autocars, à bord desquels un guide à mégaphone donne des explications de fantaisie1.

Adrien Hébert, 1935

C’est quelque part au milieu de l’été 2013 qu’allait débuter cette recherche, à la faveur d’une conversation téléphonique autour d’œuvres photographiques de l’architecte Ernest Cormier (1885–1980) conservées au Centre canadien d’architecture (CCA)2. Un collègue nous informe alors avoir vu, quelque treize années plus tôt, lors de la rétrospective consacrée au sculpteur Henri Hébert3 du Musée du Québec (actuel Musée national des beaux-arts du Québec [MNBAQ]), un « bout de film où on voit danser les sœurs Perron dans le jardin de l’atelier Cormier ».

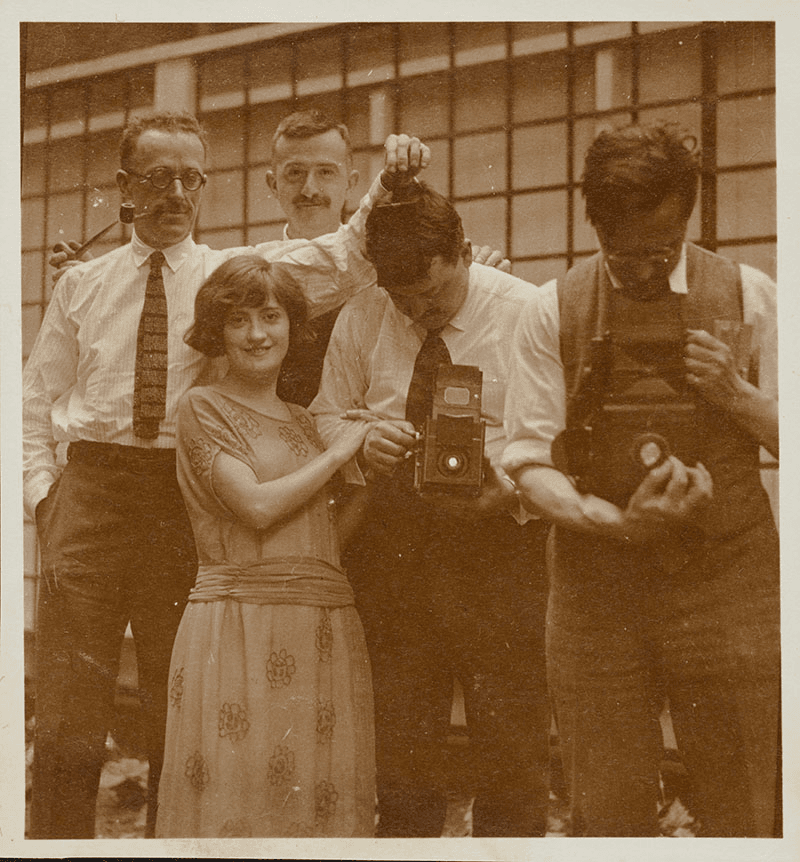

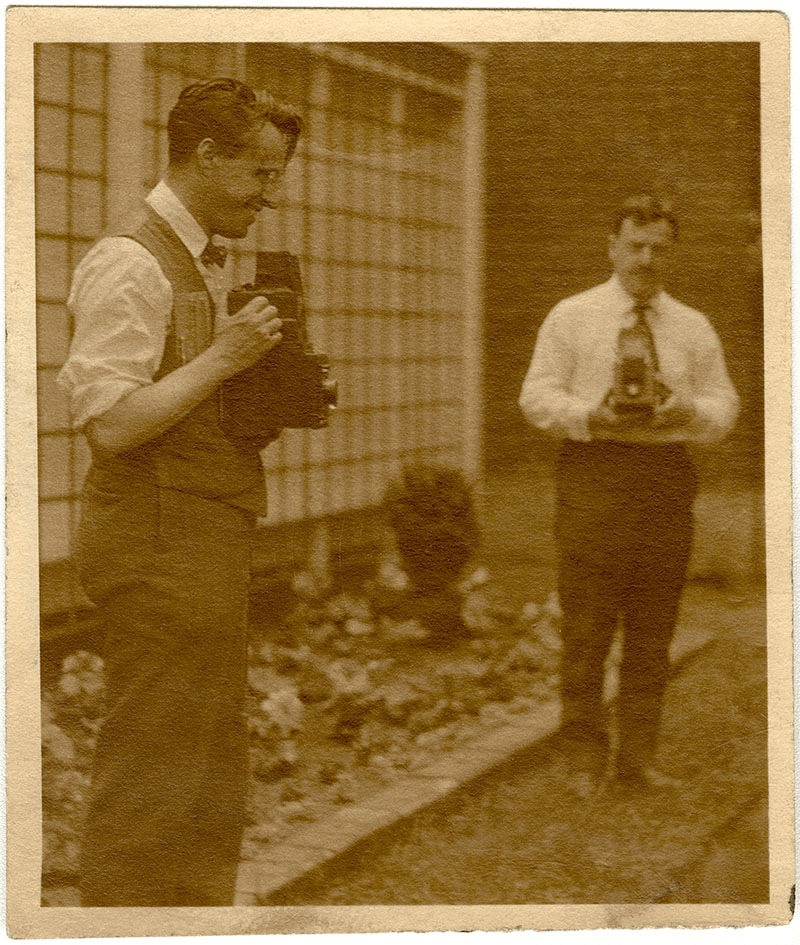

Ce moment aurait été capté à Montréal par un cinéaste inconnu entre 1920 et 1935, c’est-à-dire dans un intervalle qui recouvre les Années folles et les premières années de la Grande Dépression. À cette époque, l’atelier d’Ernest Cormier4 (ou le « studio » comme il se plaisait à l’appeler) agit comme un carrefour d’influences. Il fédère l’activité artistique d’un cercle restreint (figure 1) qui noyaute les mondanités d’une part de l’intelligentsia canadienne-française et celle d’un réseau de sociabilité formé la décennie précédente autour d’une « revue de combat5 », Le Nigog6. Le milieu est fécond : y gravitent notamment les sœurs Cécile (1903–1983) et Clorinthe Perron (1900–1984), qui deviendront tour à tour les sources d’inspiration et les véritables figures de proue portées par la création de quatre amis et complices, à savoir Ernest Cormier, les frères et artistes Adrien (1890–1967) et Henri Hébert (1884–1950), de même que Fernand Préfontaine (1888–1949), architecte, photographe, éditeur et théoricien.

Dès 1919, alors qu’elles font vraisemblablement la connaissance d’Ernest Cormier et des autres membres de son groupe par l’intermédiaire d’Henri Hébert, Cécile et Clorinthe Perron se trouvent représentées dans une multitude d’œuvres et d’artefacts, aujourd’hui conservés dans plusieurs institutions publiques et collections particulières. Aquarelles, dessins, pastels (figure 2), sanguines, eaux-fortes, photographies, sculptures, projets architecturaux : il suffit de s’intéresser à la production de l’un ou l’autre des quatre complices – toujours à l’affût des dernières nouveautés dans le domaine artistique – et on sera immédiatement convaincu de la présence effervescente et essentielle7 de ces deux femmes au sein du groupe.

Cela dit, un mystère entourait l’assertion selon laquelle il existait un film les montrant en train de s’animer dans le jardin situé devant le célèbre studio. Présenté de cette manière, son sujet semblait inusité. Plus étrange encore était le fait que ce film ait d’abord été découvert dans le cadre d’une rétrospective sur Henri Hébert, mais qu’il soit demeuré pratiquement introuvable tant dans son historiographie que dans celle de Cormier. Qui pouvait bien être l’auteur de cette séquence ?

Dans cet article, nous tâcherons d’expliquer notre démarche pour retrouver le film et son créateur, tout comme nous chercherons à définir comment cette séquence (et le groupe de films la renfermant) pourrait révéler un réseau occulté de relations intermédiatiques dans la production artistique québécoise de l’entre-deux-guerres8. L’examen de ces relations nous permettra en outre d’en situer l’importance, et ce, tant dans la production cinématographique de l’époque que dans la culture visuelle qui lui est contemporaine, c’est-à-dire au moment où le cinéma devient une pratique accessible aux « amateurs » québécois. Nous aurons aussi l’occasion de nous interroger sur les manières dont s’effectuent les migrations et déclinaisons thématiques entre les différents médias que sont le cinéma, la photographie, la peinture, la sculpture et le dessin, ce qui nous mènera à évaluer comment leurs créateurs, en interagissant de concert autour de supports et de motifs iconographiques définis, infléchissent, consolident et stabilisent les esthétiques respectives de leurs médias de prédilection.

Le « Montréal moderne »

Afin de rendre compte avec exhaustivité de notre enquête, il faut reprendre notre récit depuis le lendemain de l’allusion téléphonique au rare « bout de film » qui se trouve à son origine. Puisqu’il n’y avait aucune mention d’un film montrant les sœurs Perron dans le catalogue de l’exposition dédiée à Henri Hébert, il s’agissait vraisemblablement de matériel complémentaire qui ne faisait pas partie du corpus appartenant à ce dernier. Nous avons donc poursuivi nos recherches jusque dans les archives du MNBAQ, où un simple cartel, conservé dans le dossier de l’exposition, indiquait : « Quelques brefs instants de la vie et de l’œuvre de Henri Hébert, Montréal, Archives de la Cinémathèque québécoise (CQ), Durée : 7 min., 30 sec. » C’est là que nous avons trouvé un corpus de quatorze bobines 16 mm versées à l’institution en 1978 et rassemblées sous le titre « Collection Adrien-Hébert »9 parmi lesquelles, malgré la faible résolution de l’image, la séquence espérée était reconnaissable10.

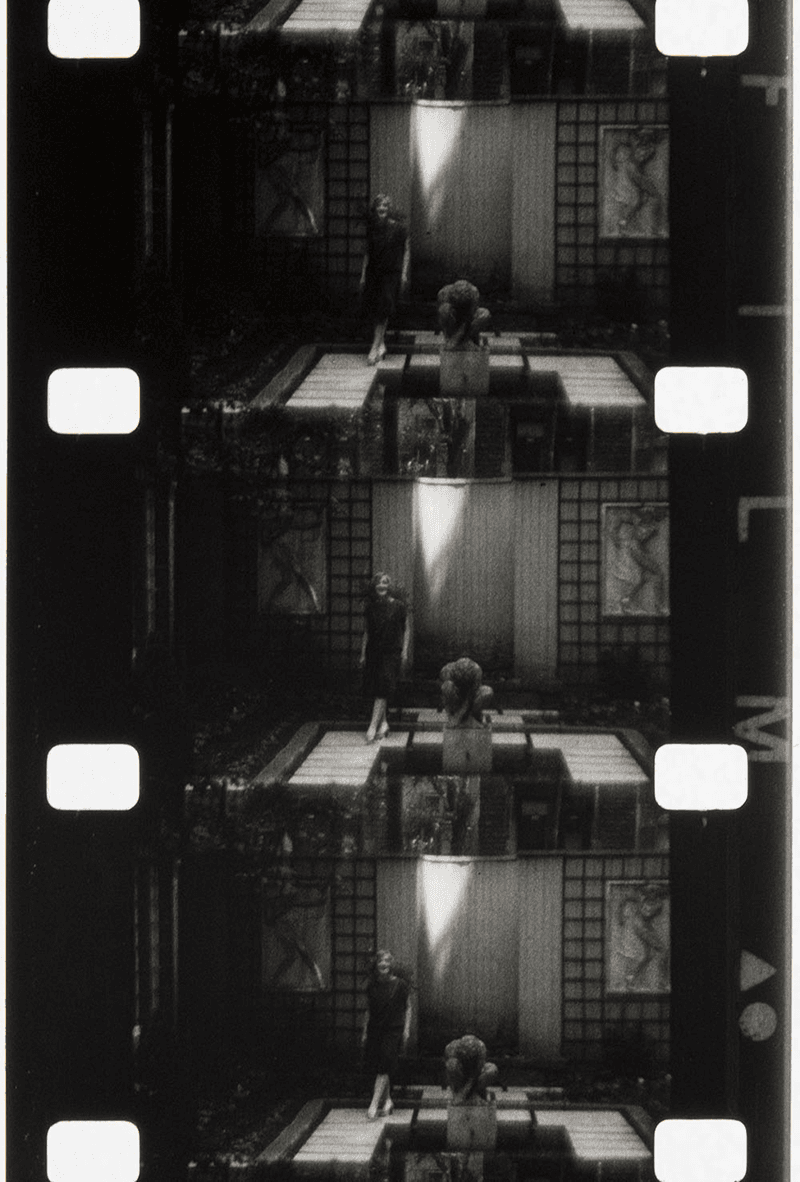

Autour du miroir d’eau au centre du jardin de l’atelier Cormier, les sœurs Perron dansent effectivement un charleston libre et expressif en compagnie d’Henri Hébert fumant un cigare (figure 3) et d’Adrien Hébert sautillant en pitreries enthousiastes. À une époque où le charleston atteint son apogée en Amérique, mais est considéré au Québec comme une danse « immorale » et d’une « déchéance totale »11 par certains milieux plus conservateurs, ce témoignage filmique est foncièrement inattendu (figure 4).

Un visionnement de l’entièreté du contenu capté allait nous permettre de réaliser qu’il ne s’agit que d’une brève scène, perdue dans une accumulation d’environ deux heures et demie d’images en mouvement, mises en ordre12 plus ou moins chronologiquement lors d’un visionnement coïncidant avec l’acquisition de la collection.

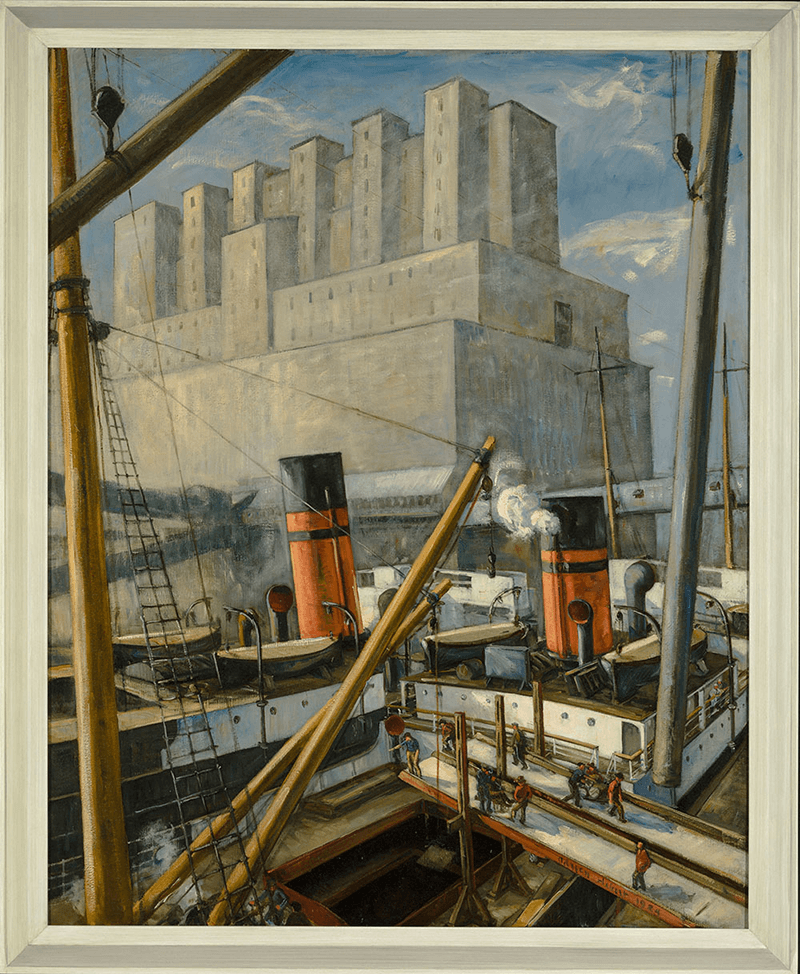

La sensibilité particulière du cinéaste pour ses sujets et les moyens plastiques utilisés pour les représenter nous ont mené à situer plusieurs séquences de cette collection hors des registres intimes et anecdotiques appartenant aux genres du film de famille ou du film de voyage. Dans les images de la « Collection Adrien-Hébert » (figure 5), on discerne effectivement un intérêt appuyé pour les événements publics et le mouvement des foules ; le travail humain, ouvrier et industriel ; l’ingénierie ; les machines et moyens de transport contemporains (voitures, déneigeuses mécanisées, locomotives, transatlantiques, avions biplans) ainsi que pour les sujets urbains (et en particulier les plus récents monuments architecturaux et gratte-ciels montréalais de style art déco). À cela s’ajoute un accent spécifique sur les installations portuaires de plusieurs villes américaines et européennes – dont celles de Montréal, avec leurs élévateurs et silos à grain –, lequel dénote une singulière vision avant-gardiste.

Il s’agit, en effet, de choix thématiques d’une étonnante précocité à un moment où l’intérêt pour la paysannerie et le monde rural guide l’essentiel de la production visuelle, artistique et médiatique au Québec. L’insistance sur ces motifs fait éloquemment écho à l’œuvre peinte et au discours d’Adrien Hébert, qui affirme à la même époque que « [d]ans la ville elle-même, non seulement les coins du vieux Montréal, mais dans le Montréal moderne, il y a quantité de choses à peindre13. »

Cette volonté de capter le « Montréal moderne » est coordonnée à des prises de vues sophistiquées. La cohérence des sujets et le langage formel utilisé pour la captation des images indiquent que le cinéaste possédait des connaissances en matière de composition. Les effets graphiques (ou picturaux) des scènes choisies, les angles de caméra en fortes plongées et contre-plongées y sont remarquables.

Par leur évocation de la culture visuelle qui leur était contemporaine, ces indices dénotent une compréhension raffinée des tendances artistiques, photographiques et cinématographiques locales et internationales de l’époque, des tendances que le cinéaste donne l’impression de citer avec abondance14. Une fois ces observations cumulées et renforcées par le constat de l’homogénéité des séquences filmées (exposition, rythmique des plans, utilisation fréquente de panoramiques), il nous restait une forte présomption à l’effet que l’entièreté de la « Collection Adrien-Hébert » soit d’un seul auteur. Mais s’agissait-il d’Adrien Hébert ?

Outre la provenance présumée des bobines (qui auraient été recueillies depuis la succession de la sœur de l’artiste), la présence dans moult séquences d’Adrien et de sa famille immédiate nous incitait à croire que le cinéaste était intimement lié à ce dernier ou, au moins, au cercle d’amis formé autour de Cormier et de son atelier. Nous avions ainsi déjà assez de matériel rare et inédit pour entamer la présente étude et présenter un aperçu de la collection lors d’une diffusion publique. C’est ce que nous fîmes dans les deux années qui suivirent grâce à la production, avec la précieuse collaboration de la vidéaste Nelly-Ève Rajotte, d’un montage des scènes filmées écourté à une cinquantaine de minutes et intégré à un programme présenté par Antitube le 22 octobre 2015, intitulé Du mythe à l’abstraction : images défrichées du cinéma québécois (1898–1950).

Une symphonie inachevée

Au moment de la présentation de ce programme, nous avions émis l’hypothèse que ces films étaient peut-être à lier à un genre cinématographique en vogue auprès des cinéastes de cette période, soit les city symphonies ou, si l’on préfère, les « symphonies urbaines », un genre documentaire relevant également du cinéma d’avant-garde. Il importe à cet égard de rappeler que, selon les travaux de l’historien du cinéma Charles Tepperman, les catégories du « cinéma amateur » et du « cinéma d’avant-garde » se recoupaient dans une large mesure pendant l’entre-deux-guerres15. Par ailleurs, le genre de la symphonie urbaine vient tout juste de faire l’objet d’une étude approfondie dans un ouvrage collectif intitulé The City Symphony Phenomenon: Cinema, Art, and Urban Modernity Between the Wars (Steven Jacobs, Anthony Kinik & Eva Hielscher, 2019). Dans cet ouvrage, les auteurs s’accordent pour définir le genre comme suit :

The 1920s and 1930s saw the rise of the city symphony, an experimental film form that presented the city as protagonist instead of mere decor. Combining experimental, documentary, and narrative practices, these films were marked by a high level of abstraction reminiscent of high-modernist experiments in painting and photography. Moreover, interwar city symphonies presented a highly fragmented, oftentimes kaleidoscopic sense of modern life, and they organized their urban-industrial images through rhythmic and associative montage that evoke musical structures16.

Dans un article de ce volume, Anthony Kinik traite notamment d’une symphonie urbaine montréalaise intitulée Rhapsody in Two Languages (1934). Réalisée par Gordon Sparling, l’action de cette symphonie se déroule aussi au cœur de la métropole, si bien que plusieurs éléments iconographiques nous permettent d’associer les images de la « Collection Adrien-Hébert » avec celle-ci. En phase avec nos observations sur les sujets abordés dans les bobines 16 mm, Kinik fait même explicitement référence à Adrien Hébert et à la revue Le Nigog, dirigée à l’époque par Fernand Préfontaine :

Sparling did not have the background in abstract painting and experimental cinema […], but he did have a past as an amateur photographer, and aspects of Rhapsody – most notably its harbor sequences – not only call to mind similar scenes in Manhatta [Charles Sheeler & Paul Strand, 1921] and Twenty-Four Dollar Island [Robert Flaherty, 1927] (as well as a brief sequence in Manhattan Medley [Bonney Powell, 1931]), they were consistent with a line of modernist art practice in Montreal that began with the Machine Age Americanism of the short-lived art journal Le Nigog (1918–1919) and extended through the paintings of its alumnus Adrien Hébert, who became known as the “poet” of the port of Montreal. This aesthetic was certainly not the most audacious example of modernism, but it remained a highly controversial one in Montreal in the 1930s as Quebec’s politics took a sharp turn to the right17.

Nous y reviendrons à quelques reprises, mais l’intérêt de cet extrait réside dans le fait que l’auteur rapproche d’un trait les séquences portuaires de la « rhapsodie » de Sparling aux thèmes d’Adrien Hébert aussi bien qu’au film Manhatta18.

De même, si des parentés thématiques et techniques peuvent être établies entre les images de la « Collection Adrien-Hébert » et des films comme Manhatta ou Rhapsody in Two Languages, il serait toutefois précipité de vouloir reconnaître à notre tour les séquences éparses de cette collection comme appartenant à la symphonie urbaine à proprement parler. L’absence d’intertitres et un montage organique intra-caméra suivi d’un assemblage linéaire des sections de métrage complètes collées en « bout-à-bout » sans effets de transition particuliers nous retiennent en effet d’établir une parfaite équivalence de genre.

On peut toutefois affirmer qu’un riche ensemble de relations existe entre la collection conservée à la CQ et la symphonie urbaine. Déjà, dans un texte publié en 1935 et reprenant – par moments – le ton revendicateur des manifestes artistiques européens, Adrien Hébert s’exprime en ces termes :

Le port de Montréal fait partie de notre vie – il est bien outillé, il est moderne, il a du caractère. Ayant accepté la vie moderne, je crois logique d’apprécier en art les sujets modernes. Il y a de la grandeur, et même de la poésie dans notre port de Montréal. Visitez-le un jour de semaine, alors qu’il est en plein travail. Tendez l’oreille à sa musique – oui parfaitement, sa musique. La grande symphonie des chargeurs et des déchargeurs de grains, le claquement des câbles d’acier sur les mâts de charge, le bruit des treuils, le dialogue des remorqueurs et des transatlantiques les jours de départ. On admet qu’un poète ou qu’un musicien puisent leur inspiration dans la vie active des chemins de fer, des ports et des usines. Le poète belge Emile [Verhaeren] a écrit des vers merveilleux sur la vie industrielle de la Belgique. Le compositeur Honegger n’a‑t-il pas composé la Pacific 2,3,1 ? Et, pour citer un des nôtres, Robert Choquette a exprimé admirablement la beauté de la locomotive. Pourquoi un peintre n’aurait-il pas lui aussi le droit de s’inspirer à ces sources19 ?

De tels propos ne sont qu’un bref aperçu de la densité des relations intermédiatiques que le peintre entrevoit notamment entre la musique et la poésie, auxquelles il associe ici le motif principal de son œuvre picturale. À cet égard, la référence au poète Robert Choquette est d’autant plus significative que ce dernier publiait quelques années plus tôt un essai critique sur le cinéma sonore portant sur des préoccupations voisines. Dans ce texte, le poète établit effectivement quelques rapports entre la musique, la poésie et les arts plastiques :

Le cinéma est essentiellement un art muet. C’est même du silence qu’il tire sa puissance. Je prétends dire qu’il se passerait de musique ? Oui et non ; il faut nous entendre. Tout le monde a constaté que, du moment que la musique cesse, le fil d’émotion qui nous liait à l’écran se relâche, quand il ne se brise pas. C’est que l’éducation de l’oreille est faite ; il nous est maintenant difficile de ne pas entendre, au cours du déroulement d’un film, une musique qui l’accompagne. […] Au cinéma l’œil doit être la grande avenue de nos sensations, la seule et unique passerelle qui joigne l’imagination à l’écran. J’ai cru un temps qu’un art qui offrirait la synthèse des arts connus comme tels, poésie, musique, arts plastiques, assurerait à l’homme la jouissance cérébrale la plus intense20.

Ce faisceau de références croisées entre les deux auteurs, en faisant appel à la rythmique particulière de l’image en mouvement et de la musique, nous mène au cœur même de la définition de la symphonie urbaine. Si celle-ci doit être lue comme une tentative synesthésique, expressive et subjective de l’activité foisonnante de la ville au cinéma, l’inverse peut être aussi vrai dans le cas de la production artistique d’Adrien Hébert. Celui-ci cherchait peut-être à faire résonner cette même « musique » de la ville, du travail et ces sensations provoquées par l’image en mouvement dans sa peinture. C’est du moins ce que laissent penser ses propos :

Regardez le débardeur au travail. Voyez ses attitudes, son expression, ses mouvements ; il tend tous ses muscles. Il ressemble plutôt à un athlète essayant de briser un record, qu’à un simple manœuvre. Les débardeurs ont aussi leur argot. Une après-midi d’automne, un débardeur se penche au-dessus de l’écoutille et interpelle ceux à fond de cale. « Haye, y d’ l’école à souer ! » Ce qui veut dire, il y a du travail de nuit. Vous avouerez que cette expression a du charme21.

L’écho visuel à de tels propos est patent tant dans le métrage de la « Collection Adrien-Hébert » que dans les œuvres de l’artiste, où abondent les scènes de débardeurs et de marins au travail (figure 5).

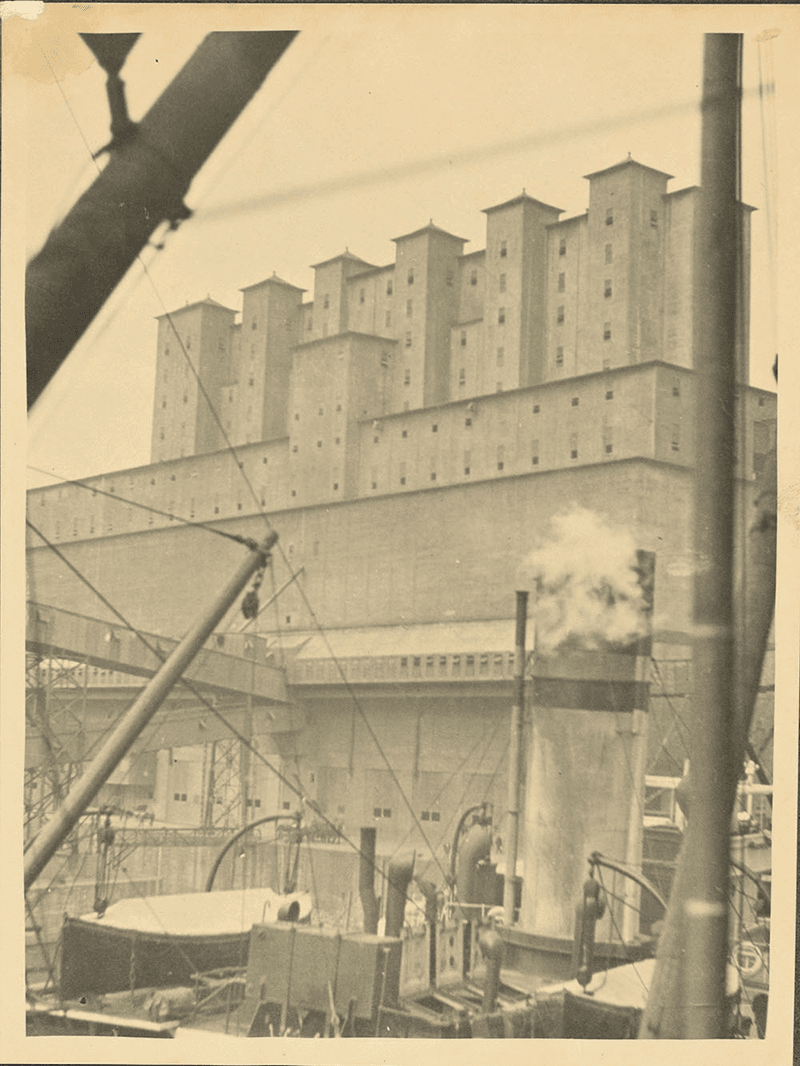

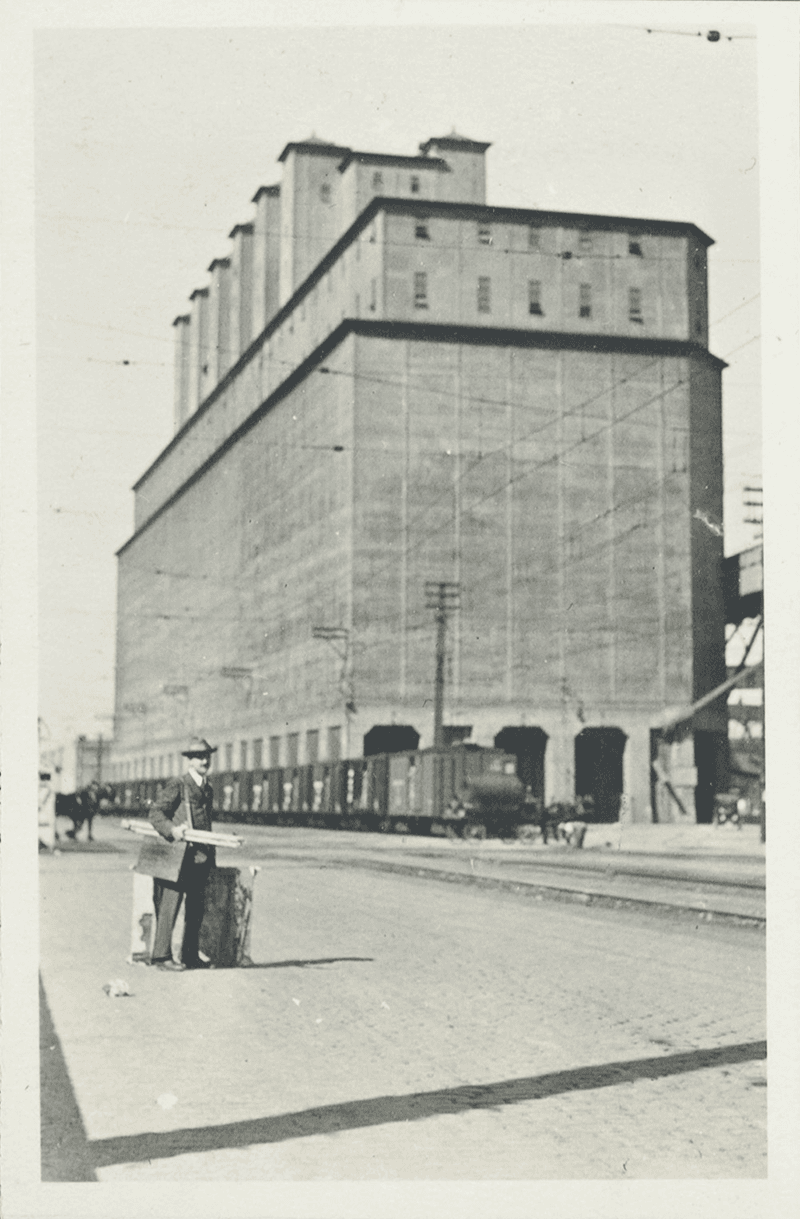

Il en va de même pour plusieurs séquences issues de la bobine 6, où l’on voit de manière soutenue ces mêmes débardeurs accompagnés d’Adrien Hébert devant les élévateurs et les silos à grain montréalais (figure 6). Ces séquences rappellent fortement les tableaux vivants et certaines des huiles et fusains du peintre à ceux qui les connaissent. Cela est vrai spécialement pour les œuvres réalisées entre 1924 et 1932. À l’inverse, la proximité entre les sujets et les compositions des deux médias est parfois telle que nous serions même poussé à croire que certaines œuvres d’Adrien Hébert puissent avoir été réalisées postérieurement à la prise de vue (figures 6 et 7).

En somme, ce furent peut-être ces nombreux points de rencontre entre les œuvres picturales et graphiques d’Hébert et ces séquences qui incitèrent les commissaires de l’exposition sur le Groupe du Beaver Hall présentée au Musée des beaux-arts de Montréal à attribuer leur réalisation à Adrien Hébert22. Comme il était celui qui avait donné son nom à la collection où elle était conservée (à la CQ), la cause était entendue.

Prémisses photographiques pour un cinéma amateur

Cependant, puisqu’Adrien Hébert semble n’avoir jamais manié de caméra, pas même photographique, les preuves que l’artiste se trouvait derrière l’objectif nous paraissaient fragiles. En outre, l’intérêt relatif du peintre envers la production d’œuvres photographiques – par opposition à celui des autres membres du groupe – soulève de sérieux doutes quant au fait qu’il ait pu être l’auteur des images rassemblées au sein de la collection de la CQ qui porte aujourd’hui son nom.

Avant les années 1960, une tendance récurrente voulait que les cinéastes indépendants ou « amateurs » se soient d’abord familiarisés avec la photographie avant de tourner23. Pour résumer simplement, saisir la logique intrinsèque des appareils à pellicule par essai-erreur était un processus qui pouvait s’avérer couteux pour les autodidactes alors qu’une photographie, ratée ou réussie, facilitait la compréhension empirique des effets d’une prise de vues sur la pellicule à émulsion argentique.

En étudiant le résultat de ses manipulations, l’amateur pouvait s’ajuster et en venir à maîtriser les nombreux aspects techniques liés à la captation des images. La durée d’exposition à la lumière, la focalisation, la stabilité à la prise de vues sont autant de paramètres techniques que devait s’approprier l’amateur qui ne pouvait profiter du luxe d’une formation systématique ou académique. Ainsi, un certain tâtonnement pour s’assurer de résultats positifs tant en photographie qu’en cinéma passait souvent par une compréhension préalable des bases photographiques inhérentes aux supports argentiques permettant de s’assurer des résultats satisfaisants. Sauf rares exceptions, c’est le chemin qu’empruntèrent les cinéastes « amateurs » avant de tourner leurs films, dont les coûts demeuraient relativement élevés.

Selon l’état de nos recherches au moment où paraît cet article, et puisqu’il apparaît à plusieurs endroits dans les séquences de la collection, il demeure peu probable qu’Adrien Hébert ait opéré de tels tournages – du moins pas à lui seul. À l’époque, il aurait pu au mieux compter sur le soutien d’Ernest Cormier, sinon de son frère Henri ou peut-être de Fernand Préfontaine, chacun versés dans cette technique et ayant produit d’importants corpus photographiques tel que nous le verrons un peu plus loin24. Il n’en demeure pas moins qu’Adrien Hébert fut un acteur de premier ordre lors de la production des films de la collection éponyme, spécialement pour l’essentiel de la bobine 6, puisqu’on le voit accompagner le cinéaste vers des sujets dont les cadrages, les angles et les points de vue sont à placer dans un rapport d’adéquation frappant avec les compositions de ses œuvres.

Intermédialité et transmédialité : entre photographie et peinture

Faute de preuves nous permettant de cerner avec certitude l’identité du cinéaste, il a fallu nous tourner vers une autre figure prometteuse, celle de Fernand Préfontaine (figure 8). Préfontaine est reconnu pour avoir produit une œuvre photographique échelonnée sur une longue période, ce dont font foi les six albums personnels acquis par le MNBAQ en 2004. À quelques nuances près et peut-être parce qu’il fut le premier du groupe à s’intéresser à la photographie, on le croit responsable de l’émulation au sein de ce cercle, dont il colligea plusieurs tirages originaux dans ses albums25.

Nous avons donc supposé que ce pouvait être Préfontaine qui s’était rendu avec Adrien Hébert dans le port de Montréal, à la faveur d’une ou de deux excursions réalisées au mois de juillet 1924, afin de produire une suite photographique que l’on retrouve dans un des albums Préfontaine26. La relation intermédiatique de cette suite photographique avec l’œuvre d’Adrien Hébert est indubitable : ce sont plusieurs de ces images (figure 9) qui informeront la composition des peintures les plus emblématiques d’Adrien Hébert dans les années suivantes (figure 10).

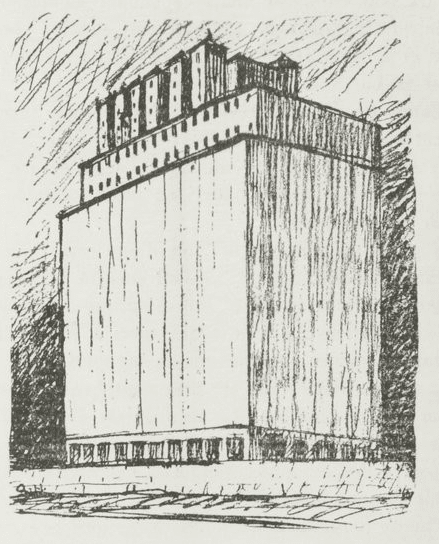

Or, tel que nous l’évoquions, même si ces photographies ont parfois été attribuées à Adrien Hébert, il appert que, ces jours-là, l’artiste sera légitimement plus occupé à faire des croquis ou à peindre sur le motif qu’à produire lui-même des clichés photographiques. En effet, dans une image de cette suite, on reconnaît Adrien Hébert transportant son matériel de peintre (figure 11) : trépied à la main, boîte à peindre en bandoulière, toile de grandes dimensions entamée et déposée à ses pieds, il est debout devant le monumental élévateur à grains no 2. On constate dans cette représentation que l’angle et le point de vue choisis par le photographe sont rigoureusement les mêmes que ceux que l’on retrouve dans un croquis d’Adrien Hébert (figure 12) paru dans la revue Le Nigog quelques années plus tôt. La conjonction spécifique des mêmes sujets et angles, où pose l’artiste même qui en avait réalisé le dessin, ne relève pas du hasard. Pour Adrien Hébert, que l’on surnommera plus tard le « peintre des ports et des paquebots géants27 », ce portrait contextualisé, où l’artiste se trouve en dialogue avec le motif principal de son œuvre, est porteur de sens. Ces relations intermédiatiques nous renseignent sur le processus créatif même d’Adrien Hébert, qui, contrairement à ce que l’on croyait jusqu’ici, pourrait bien avoir peint sur le motif et non pas exclusivement en atelier depuis des croquis ou photographies.

Si les images de la bobine 6 peuvent être considérées comme complémentaires aux peintures d’Adrien Hébert réalisées entre 1924–1932, nous savons désormais avec certitude que plusieurs de ces œuvres sont des transpositions – littérales ou partielles – des photographies de juillet 1924. Nous pouvons donc croire ces reports intermédiatiques du même sujet comme issus de collaborations comparables : Adrien Hébert accompagnerait un proche habitué à la pellicule dans le port de Montréal pour y consigner leur sujets d’inspiration communs.

Il faut mentionner que Préfontaine embrassait déjà – et depuis longtemps – des idées décelées dans des thèmes et sujets similaires à ceux privilégiés par Hébert, qu’il consignait pour sa part sur la pellicule argentique. Comme le souligne Esther Trépanier dans ses travaux fondateurs sur l’art québécois de cette période, c’est d’ailleurs dans Le Nigog que l’on retrouve « la première expression cohérente de l’idéologie de la modernité au Québec28 ». Il serait alors difficile de passer à notre tour sous silence le texte intitulé « L’esthétique de l’ingénieur » (Pierre-Paul Lecointe, 1918) tant il reflète à nos yeux l’esprit qui animait la revue et plusieurs des conceptions esthétiques peu à peu endossées par le réseau formé autour des Hébert, de Cormier et de Préfontaine :

Y a‑t-il une esthétique de l’art de l’ingénieur, autrement dit, une règle des belles formes, à laquelle l’ingénieur peut, et à mon avis, doit se soumettre ? […] À l’heure actuelle, à quelques exceptions près, (les locomotives anglaises, par exemple, bariolées de couleurs diverses et violentes), on ne cherche plus la beauté, et, du même coup, on y atteint. De la machine dépouillée du superflu, se dressant simple, réduite aux organes essentiels, émane une certaine impression d’admiration, émotion esthétique. […] [N]e trouvez-vous pas que l’élévateur no 2 du port de Montréal, bien que masse de ciment armé, bien que conçu par un simple ingénieur, est après tout œuvre d’artiste29 ?

Cette vision, novatrice au moment et au lieu où elle est énoncée30, est également observable chez Préfontaine, dont l’esthétique photographique est elle aussi réduite à sa plus simple essence :

Beaucoup de photographes s’entêtent à vouloir reproduire la facture des arts étrangers à la photographie. Ils veulent faire des choses qui rappellent des peintures, des eaux-fortes et même des sanguines. Ils sont hypnotisés par les arts du dessin. On dirait que le rêve de certains photographes soit d’obtenir des épreuves qui puissent être prises pour n’importe quoi excepté pour une photographie. Je crois plutôt que chaque procédé doit avoir son caractère bien affirmé et qu’il y a quelque chose de faux et d’inutile dans ces tentatives d’imitation31.

Visionnaire, Préfontaine saisit et critique le rendu au tirage privilégié au début des années 1920 par nombre de photographes québécois, dont Lactance Giroux (1869–1942) et Sydney Carter (1880–1956). Dans cet extrait, il semble référer au style photographique qui fut aussi adopté à divers degrés par certains studios professionnels tels Dupras et Colas (figure 13), Rice, W.B. Edwards, etc. Ce style reposait sur un pictorialisme de convention : atmosphère vaporeuse, flou à la prise de vues, tirages sur papiers sensibles préparés avec divers métaux précieux (or, platine, palladium), manipulations et retouches en laboratoire, etc. Autrement dit, Préfontaine semble renier ici l’accumulation d’effets picturaux et graphiques visant à faire reconnaître la photographie imprimée comme un objet précieux et à lui faire acquérir la valeur d’« art ».

Le photographe se réclame plutôt d’une photographie « pure » (ou sans artifices) défendue depuis quelques années par les photographes et cinéastes américains. Son constat est sans appel :

Beaucoup d’artistes méprisent la photographie et se refusent à la considérer comme un art. Ils veulent bien lui attacher une certaine importance au point de vue documentaire, mais ils préfèreront toujours un mauvais dessin à une excellente épreuve photographique.32

Cette volonté d’épuration de la prise de vues et du tirage n’est-elle pas cohérente avec la rupture esthétique adoptée dès 1924 par Adrien Hébert dans sa peinture? N’est-ce pas au lendemain de l’excursion photographique de juillet 1924 dont il s’inspire à maintes reprises, alors qu’il abandonne la touche post-impressioniste au profit d’un dessin précis et d’une application lisse de la couleur qui feront sa renommée auprès des critiques d’ici et d’ailleurs ? Charles Fegdal, critique lors de la première exposition du peintre en France, décrira la plastique adoptée par ce dernier :

L’écriture d’Adrien Hébert est rectiligne, quasi mathématique, partout sévère et quelque peu sèche ; sa palette est surtout composée de tons sourds qui donnent à ses toiles tout leur sérieux, toute leur gravité, disons même toute leur pureté froide. La transposition colorée est réelle, elle sauve un objectivisme linéaire dont les scrupules sont certains33.

L’historiographie, il est vrai, rapproche souvent le travail précurseur qu’effectue Adrien Hébert à partir de 1924 à l’émergence concomitante du mouvement pictural américain du « précisionnisme »34, un mouvement intéressé à des sujets similaires et dont l’esthétique s’appuyait elle aussi sur des bases photographiques.

Cette boucle de rétroaction transmédiatique – transferts de sujets et d’esthétiques d’un nouveau média vers un média plus ancien et vice-versa – n’est pourtant pas unique aux artistes d’Amérique du Nord. Amorcée dans tout l’Occident dès l’invention de la photographie, elle sera revendiquée par la plupart des artistes issus des milieux artistiques d’avant-garde. Cette boucle se définit par une dialectique, synthétique et coordonnée, entre les médias, laquelle s’accélère dès les années 1910 pour culminer vers 1925, au moment même où sont mis en marché les premiers appareils Leica 35 mm ainsi que les premiers appareils cinématographiques portatifs produits en série. D’utilisation flexible, ces appareils stimuleront des prises de vues dans des angles audacieux et jusqu’alors inédits, qui en viendront graduellement à migrer vers les autres médias graphiques, ce qui transformera radicalement les rapports esthétiques à la base du processus créatif des beaux-arts traditionnels (dessin, peinture, sculpture).

Adrien Hébert reconnaît et embrasse lui-même cet état de fait :

Puisqu’on accepte des choses ultra-modernes en photographie, ne serait-il pas logique de les accepter en dessin et en peinture ? […] L’âge des ailes, l’âge des machines commencent ; la peinture doit s’adapter à ces temps nouveaux ou disparaître. […] Il y a assez de poussière sur les murs de nos ateliers ; ne nous condamnez pas à la mélanger aux couleurs de nos palettes35…

Il est probable que ce soit ce dialogue transmédiatique entre peinture et photographie qui ait d’abord stimulé – tant chez Adrien Hébert que chez Fernand Préfontaine – l’abandon des effets lyriques dans leurs médias de prédilection respectifs. En conséquence, ce dialogue aura permis aux deux artistes d’atteindre à une certaine « objectivité » documentaire, alors associée à la vérisimilitude et au rendu précis dans la représentation photographique (ou cinématographique, par extension).

Au regard de ce que nous avons vu précédemment, une preuve supplémentaire venue des carnets et journaux personnels de Fernand Préfontaine aurait encore pu expliquer l’insistance mise sur les motifs des ports internationaux et des transatlantiques dans les films 16 mm de la « Collection Adrien-Hébert » :

Les souvenirs de mon enfance qui me reviennent le plus aisément à la mémoire par le plaisir qu’ils m’ont causé sont toujours liés, d’une façon ou d’une autre, soit à des voyages en mer, soit, tout simplement, à des promenades dans un port. […] Tout jeune encore, les jours de congé, je prenais plaisir à me balader dans le port de Montréal. La vue d’un transatlantique me ravissait ; je connaissais tous ceux qui venaient régulièrement à Montréal, je savais leur tonnage, leur force motrice, leur vitesse et je méprisais mes camarades qui ignoraient ces notions élémentaires. Cette curiosité pour les choses de la mer ne m’a jamais quitté. J’aime tous les ports […]36.

En plus de l’engagement résolu de Préfontaine envers le média photographique, cette dynamique établie entre son histoire intime et ses albums le désignait vraisemblablement comme le producteur des images cinématographiques. N’étaient-t-elles pas, elles aussi, truffées de souvenirs familiaux et de voyages aux accents confidentiels ? La preuve factuelle nous permettant de lier formellement les tournages anciens à Préfontaine manquait cependant toujours : aucune mention des films dans ses correspondances, ni dans ses écrits, n’avait encore refait surface.

Codes spéciaux, manuscrits et autres indices

En dépit des informations cumulées ci-haut et de nos présomptions entourant la possibilité que Fernand Préfontaine ait pu être le mystérieux cinéaste que nous recherchions, il nous était encore impossible de déterminer l’identité précise de l’individu ayant tourné les films. Un an allait encore s’écouler avant qu’une nouvelle piste se présente. En effet, à l’automne 2016, l’investigation physique de la matérialité du métrage proposée par l’historien du cinéma Louis Pelletier allait nous encourager à consulter en personne les pellicules originales de la « Collection Adrien-Hébert ».

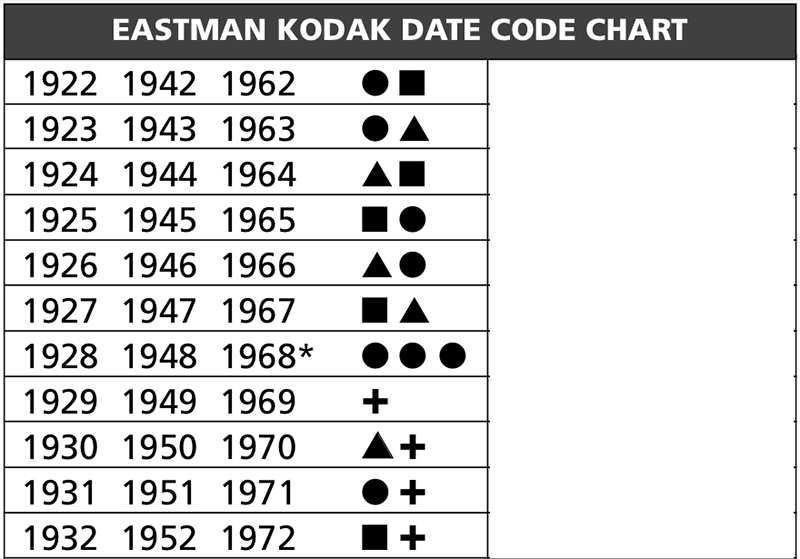

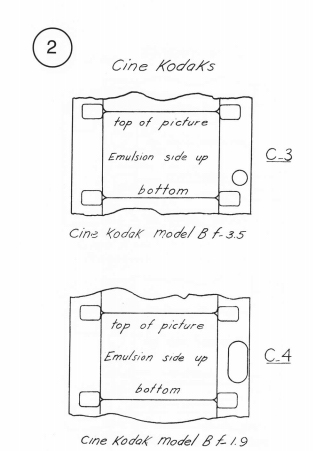

Cette approche, bien connue des spécialistes du cinéma, repose notamment sur le fait qu’avant 1980, les pellicules de la compagnie Eastman-Kodak étaient munies de codes spéciaux constitués de figures géométriques (triangles, cercles, carrés, croix). Seules ou agencées, permutées puis renouvelées sur des cycles de vingt ans, ces formes, inscrites sur les manchettes des films, servaient d’étalon de datation. Invisibles à moins d’examiner physiquement la bobine parce que situés en dehors de l’image projetée, ces codes précisaient l’année de production en usine de la pellicule. Ainsi, comme nous savions que la date de péremption des pellicules donnée par Kodak suit de douze mois37 leur fabrication et que l’achat des pellicules se faisait généralement à la pièce selon les besoins des tournages, nous pouvions déduire que la date donnée par le code était, sauf exception, celle de l’année où la captation des images avait eu lieu.

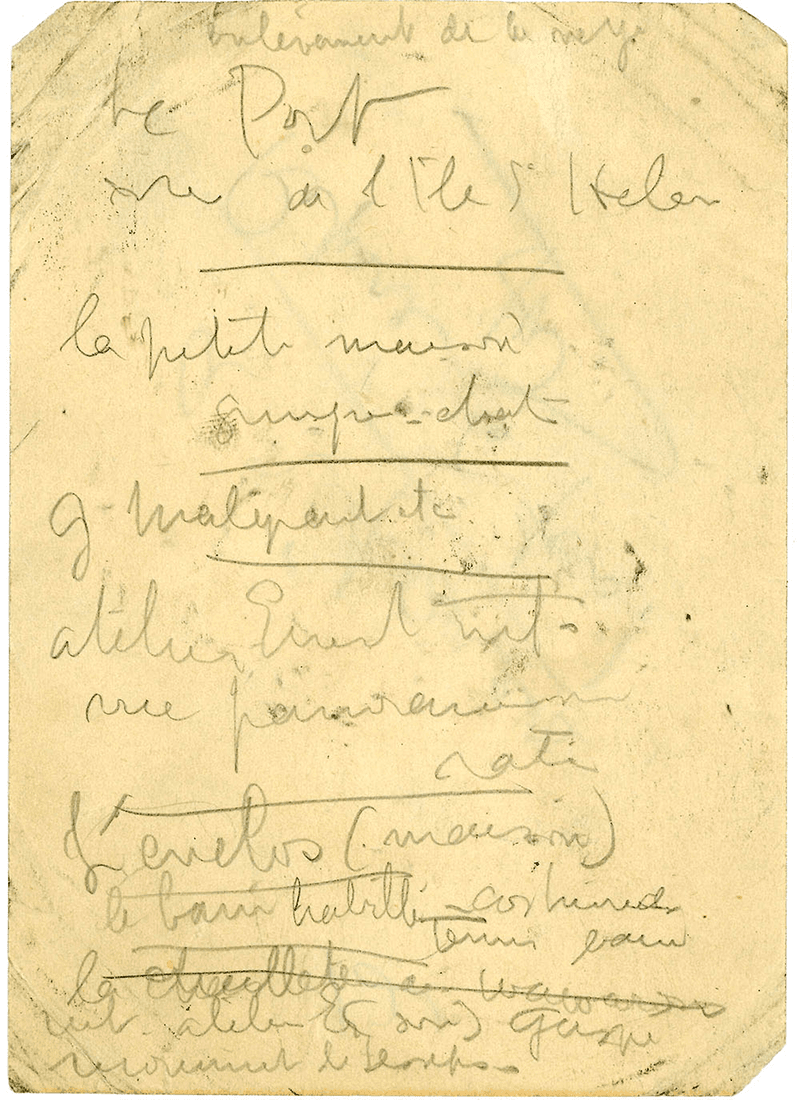

À en croire les marques présentes sur les manchettes des quatorze bobines 16 mm de la « Collection Adrien-Hébert », l’entièreté de la pellicule qui les compose aurait été produite entre 1926 et 1932 inclusivement. Par exemple, en marge de la séquence où on remarque Cécile et Clorinthe dans le jardin de l’atelier Cormier (figure 14), le code est composé d’un triangle et d’un cercle, une combinaison correspondant à l’année 1926 (figure 15).

Or, au moment même où nous en étions à dater toutes les séquences, le doute s’installa quant à une attribution ferme de celles-ci à Fernand Préfontaine. Un indice inédit nous obligea en effet à pousser l’investigation ailleurs : il s’agit de papiers identificateurs trouvés dans les contenants métalliques originaux – maintenant disparus – où reposaient les bobines lors de leur entrée dans les collections de la CQ (figure 16). Heureusement, ces papiers manuscrits originaux, qui décrivent sommairement les images de chaque bobine, ont été préservés38 (figure 17).

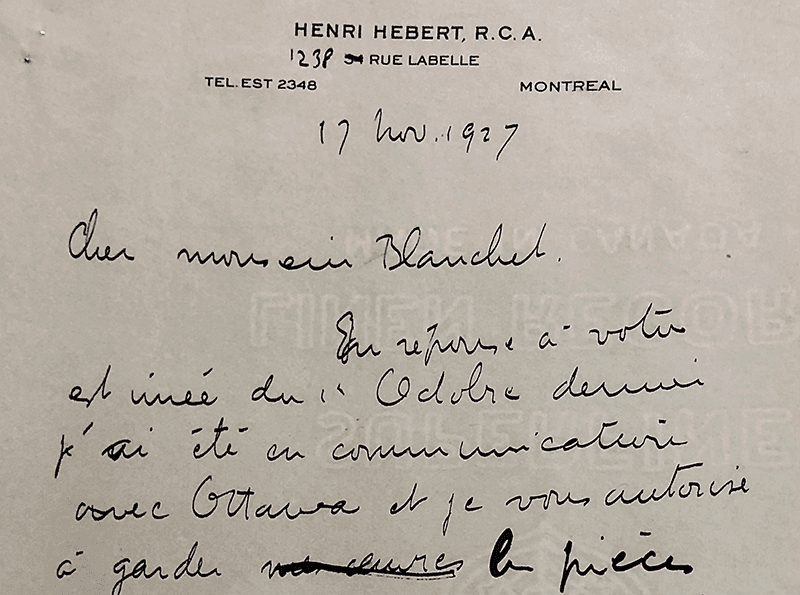

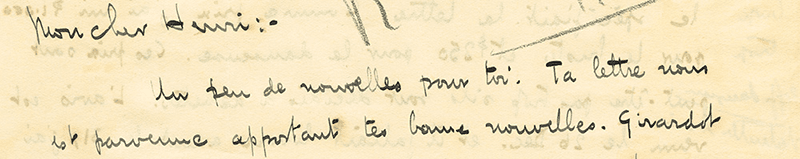

Une comparaison rapide avec l’écriture manuscrite de Préfontaine (figure 18) nous a mené à un constat sans équivoque : ces identifications n’étaient pas de sa main. Même constat pour Cormier, dont la graphie régulière et ordonnée d’architecte (figure 19) paraissait toute aussi éloignée des documents conservés par la CQ. Hormis Cécile et Clorinthe, il ne restait plus qu’Adrien Hébert (figure 20) et son frère Henri… L’écriture manuscrite de Henri Hébert (figure 16) – et particulièrement la manière caractéristique dont il traçait la première lettre de ses nom et prénom – correspondit alors à celle de tous les papiers identificateurs, faisant de lui notre nouveau suspect. Toutefois, même si cette correspondance nous portait à croire qu’Henri ait pu être l’auteur des films, une analyse graphologique rigoureuse ne suffirait pas à affirmer un tel constat hors de tout doute. L’investigation nous menait tout de même vers une hypothèse nouvelle : Henri Hébert, sculpteur et cinéaste. L’incongruité était telle qu’elle méritait d’être vérifiée.

Nous avons déjà avancé que les cinéastes amateurs de cette époque étaient généralement photographes avant d’être cinéastes. Cette affirmation pouvait se vérifier chez Henri, qui fut, lui aussi, très investi dans la création d’œuvres photographiques. Dans le brouillon (en copie carbone) d’une lettre du 26 juin 1923 qu’il prévoyait adresser à Fernand Préfontaine, Hébert fait état de certains détails techniques concernant ses photographies suite à l’acquisition récente d’un appareil chez Hogg39 et des difficultés qu’il éprouve face à sa manipulation :

Mon appareil donne des photographies deux et quart par trois et quart ; elles sont satisfaisantes pour l’intérieur mais pour l’extérieur l’angle est un peu grand. De plus, l’appareil est plutôt encombrant à transporter, ce qui peut faire réaliser des économies vu que l’on perd très vite l’habitude de photographier tout ce que l’on voit40.

Outre le sarcasme amusé de Henri, ce qu’il y a d’intéressant dans ce tapuscrit, c’est qu’il semble avoir été rédigé à un moment clé de l’émulation photographique entre Cormier, Préfontaine et lui.

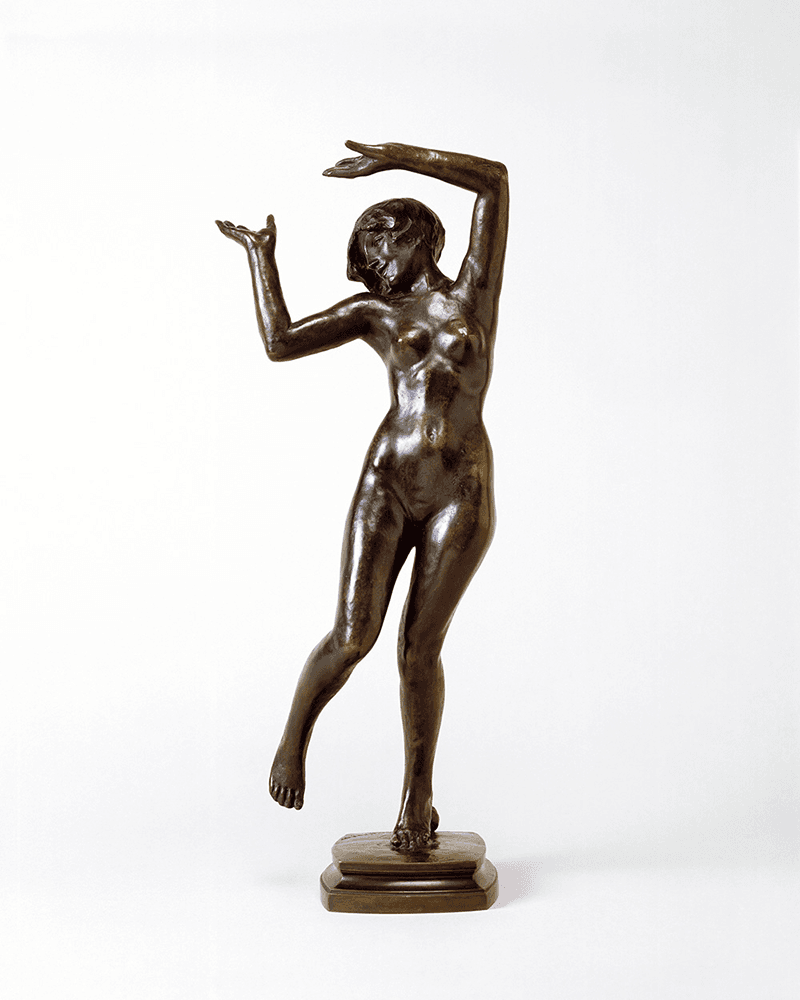

Dès ce moment, Henri Hébert multiplie les occasions de produire des images photographiques et de les diffuser, toujours prompt à en faire l’envoi à ses collaborateurs et amis41 ou à s’en servir comme matériel d’inspiration pour ses eaux-fortes (Danseuse avec cerceau, 1923, MNBAQ, 90.747), sculptures (Ève, 1927, MBAM, 1992.19) et comme compléments à ses croquis, aquarelles et pastels. Tel qu’il explique lui-même, dans le processus créatif,

[…] il est maladroit d’exiger d’un artiste une ressemblance photographique. La photographie représente l’être dans une fraction infinitésimale de son existence seulement, cinq à six secondes au plus, et après qu’on l’a tourné, retourné, éclairé dans un beau jour (« Souriez plus que ça, moins ; un peu plus penché, bien ! Non, le front plus haut, ouvrez les yeux, pas tant, davantage, etc… »). S’il s’agissait de copier fidèlement, le moulager sur nature et la photographie en couleurs seraient le comble de l’art. Or il n’en est pas ainsi, il n’en sera jamais ainsi. Ces arts accessoires, que je suis loin de mépriser, sont d’un précieux secours lorsqu’il s’agit de notes et de documents. Mais l’artiste, lui, traduit le sens, comme on traduit un livre dans une langue étrangère. Le mot à mot ne serait qu’un chaos de verbiage42.

À la lecture, nous pourrions même nous demander si Henri Hébert, par extension, aurait poussé l’audace jusqu’à s’inspirer des films de la « Collection Adrien-Hébert » pour en faire la traduction sculpturale. Est-ce que, par exemple, la sculpture Charleston (figure 4) aurait pu être informée des séquences de la bobine 11 que nous avons retrouvées dès l’amorce de notre parcours ?

Nous mentionnions plus tôt l’existence d’un cartel adjoint à l’un des extraits de film présentés lors de l’exposition du Groupe du Beaver Hall au MBAM en 2015, qui attribuait les bobines à Adrien Hébert. Or, après avoir supposé qu’Henri Hébert pouvait être l’auteur de ces images, une vérification supplémentaire depuis nos archives allait renouveler le sens que nous lui avions accordé. Voici la transcription complète du texte du cartel : « Ce film sera présenté au Pen & Pencil Club of Montreal, le samedi 5 octobre 1929, par Henri Hébert. On peut lire dans le procès-verbal de la soirée : “Hébert a montré un intéressant film du port de Montréal43.” »

À l’époque de l’exposition du MBAM, la présomption des commissaires était qu’Henri Hébert pouvait avoir montré les films, mais qu’ils avaient probablement été faits par son frère Adrien. En d’autres mots, Henri Hébert pouvait en avoir fait la présentation sans pour autant en avoir été l’auteur. La mention laconique du procès-verbal pointait dans ce sens. Mais personne ne pouvait être certain qu’il s’agissait bien des films qui furent présentées par le sculpteur ce soir-là. Qui pouvait affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un simple film institutionnel ou commercial produit par la Associated Screen News établie à Montréal (figure 5) ou par un quelconque producteur d’actualités filmées ?

Ceci dit, comme les bobines 2, 6 et 14 contenaient toutes des scènes prolongées du port de Montréal et qu’elles étaient toutes tournées sur de la pellicule produite en 1929, la coïncidence avec cette mention allait enfin circonscrire le champ de nos recherches. En gardant en tête ces informations, il nous était possible de creuser encore un peu du côté de la correspondance d’Henri Hébert en fonction de ces dates.

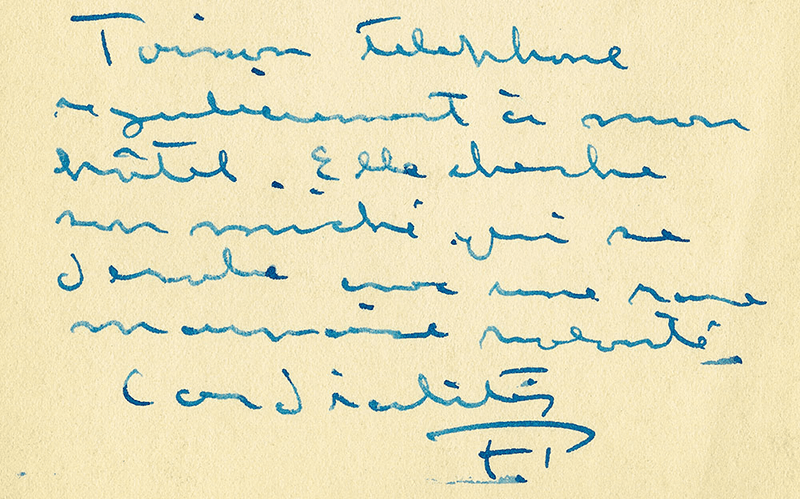

Et c’est là, ironiquement, au lieu où nous avions initié cette recherche, c’est-à-dire dans les archives de la famille Hébert conservées au MNBAQ, que nous allions enfin trouver la réponse définitive à notre interrogation première. Dans une lettre envoyée par François Herbette44 à Henri Hébert le 25 juin 1931, l’identité de notre mystérieux cinéaste allait nous être dévoilée :

Je suis très heureux d’avoir Le port de Montréal vu par votre frère, après avoir appris à le connaître par vos excellents films. Le reste de l’exposition contenait de très bonnes choses, mais ce tableau-là m’a immédiatement donné l’impression qu’il me manquait et je suis très reconnaissant à son auteur […]45.

L’exposition à laquelle Herbette fait référence correspond à la première exposition particulière et internationale qu’Adrien Hébert consacra presqu’exclusivement au port de Montréal. Intitulée Adrien Hébert : le port de Montréal, elle fut présentée à Paris à la Galerie A. Barreiro du 17 au 31 mars 1931. Quant aux films mentionnés, il y a tout lieu de croire que les séquences vues par Herbette sont celles qui avaient été tournées à l’automne de 1929 et qu’Henri Hébert transporta avec lui à Paris. C’est du moins ce que suggèrent d’autres correspondances de la même période conservées dans le fonds de la famille Hébert. Celles-ci confirment l’identité du cinéaste ayant réalisé la majorité des tournages au cœur de notre enquête. En effet, il existe plusieurs autres mentions des séquences et sujets captés par Henri Hébert, notamment suite à leur présentation devant la famille Herbette le dimanche 15 juin 193046. Dans une lettre rédigée quelques mois plus tard, Herbette insiste ainsi sur les films : « Comment vont tous les vôtres, en particulier vos charmantes petites nièces, dont mes enfants parlent toujours, tant vos films les ont intéressés47 ? »

Après une pareille démonstration, on s’étonnera moins qu’Henri Hébert, esprit curieux et toujours intéressé par les possibilités créatives des nouveaux médias qui s’offraient à lui, ait été un cinéaste pionnier. La projection publique au Pen & Pencil Club de Montréal de ce que nous croyons être la bobine 14, dont le tournage venait à peine d’être achevé en octobre 1929, rend cette découverte encore plus exceptionnelle. En effet, bien qu’il s’agisse d’une diffusion ponctuelle effectuée devant un groupe de pairs, le simple fait qu’elle ne soit pas restée uniquement confidentielle est digne de mention. Sa diffusion publique nous permet à la fois d’extraire ce travail des genres associés au film de famille ou de voyage et de le voir comme un épiphénomène de la « symphonie urbaine », bien que fragmenté ou narrativement incomplet (par l’absence d’intertitres).

La production d’Henri Hébert se démarque avec netteté des préjugés sur le cinéma québécois de cette époque, que l’on associe généralement à la valorisation du terroir et des traditions religieuses. Tant du point de vue des idées que de l’utilisation de la technique cinématographique à des fins artistiques, son travail est en adéquation avec les tendances internationales. Insistons encore sur la singularité de la chose : peu d’artistes plasticiens à cette époque, et encore moins des sculpteurs, ont produit une œuvre cinématographique aussi essentielle, au cœur d’un réseau artistique ayant eu une profonde influence sur l’esthétique et la culture visuelle de leur temps. Il y a lieu de croire que l’étude que nous venons d’entamer sur le corpus sculptural d’Henri Hébert au regard de son cinéma donnera lieu à d’intéressantes perspectives théoriques.

Afin de (ne pas) conclure

Ce que nous avons retracé ici est l’exact parcours de notre processus de recherche, étalé sur plus de sept années. Le lecteur a donc été témoin de la démarche indicielle48 que nous avons appliquée à la production d’un entrelacs synchronique de faits historiques corroborés par des observations matérielles et techniques dans différents médias. Cette méthode a su produire ici des résultats tangibles en précisant le contexte de réalisation de la « Collection Adrien-Hébert » tout en menant à la découverte de son véritable auteur.

La détermination d’éléments visuels comme preuves artefactuelles pour l’attribution des films à un cinéaste particulier nous a permis de révéler plusieurs dynamiques intermédiales à l’intérieur même des productions autour de l’atelier Cormier, lesquelles se trouvent insérées dans un intervalle souple allant de 1920 à 1935 dont les balises correspondent aux années de réalisation des films. Cet exercice nous a en outre permis de révéler les phénomènes transmédiatiques entre photographie, cinéma et beaux-arts à cette époque, c’est-à-dire au moment où ils se popularisent auprès d’« amateurs » issus de divers milieux artistiques.

Faute d’une compréhension réelle de ces dynamiques – d’ailleurs impossible sans une attribution des films à un cinéaste justifiée par les faits –, il était vain d’espérer que notre enquête se conclue sur une étude d’esthétique comparée qui aurait révélé les points de rupture plastiques provoqués par la photographie et le cinéma chez les artistes de formation académique que nous avons étudiés. Comme il s’agit d’objets intempestifs, attribués fautivement à Adrien Hébert et tenus à l’écart de leur créateur principal, Henri Hébert, comment établir que ces nouveaux médias sont à l’origine d’un changement de paradigme dans les œuvres de l’un et l’autre au cours des années 1920 ?

Les séquences de notre corpus n’ont pas fini de décevoir ceux ou celles qui n’y reconnaîtraient que des documents visuels n’allant pas au-delà d’une transcription naïve du réel, fondée uniquement sur la vérisimilitude du média et dont on tirerait des images mécaniques, littérales, objectives. Cet état de fait laisse d’ailleurs penser que si les contributions réelles de la photographie et du cinéma à l’art québécois avant 1960 n’ont pas été examinées plus sérieusement auparavant, c’est parce qu’elles impliquaient une réévaluation risquée des esthétiques disciplinaires définies par des critères et un héritage dont elles infléchissaient l’organisation et les présupposés. Est-ce la raison pour laquelle on ne les présentait jusqu’à tout récemment que comme des documents audiovisuels ou du matériel d’appui dans les expositions de type « beaux-arts » ?

Tandis que l’on considère ces médias (photographie, cinéma) comme des outils épistémologiques visant plutôt à remédier le réel de manière subjective pour informer la création et l’expression artistique, on constate toute la valeur de leur interaction. Que ce soit dans le lien sous-terrain qu’ils entretiennent avec les « symphonies urbaines » ou encore dans les migrations iconographiques et les transferts esthétiques qu’ils imposent aux beaux-arts traditionnels (et ceux-ci rétroactivement aux premiers), ces nouveaux médias ouvrent le champ de la culture visuelle à une réflexion sur la pluridisciplinarité dont chacun peine encore à mesurer le plein potentiel.

Pour le chercheur qui serait tenté de reproduire cette démarche, la difficulté demeurera de composer un équilibre fait à la fois de doute systématique, d’intuition et de sérendipité. Le truchement de la méthode indicielle et des notions intermédiales engendre une quantité importante d’hypothèses, dont les divers degrés de plausibilité agissent comme autant de déchirures ouvertes dans la fabrique du temps, des déchirures que l’histoire matérialiste se doit de recoudre fil par fil. À ce titre, il était impossible d’imaginer au départ qu’Henri Hébert pourrait en venir à remplacer Préfontaine comme auteur des films, alors qu’il était lui-même un meilleur candidat qu’Adrien Hébert. Toutefois, c’est en insistant sur la séquence à l’origine de notre enquête que l’on pourra réaliser que cette méthode doit fonctionner comme une autocritique en constante réévaluation de ses résultats.

Ernest Cormier cinéaste ?

L’exemple le plus clair de ce que nous venons d’avancer est peut-être à situer dans ce qui suit. Nous disions plus tôt qu’il était possible de déterminer quels étaient la caméra et l’objectif en usage lors du tournage. À voir les marques circulaires (figure 21) et elliptiques (figure 22) laissées en marge des pellicules, il nous a été possible, grâce à une autre charte (figure 23), de déterminer que non pas une, mais deux caméras avaient été utilisées pour les tournages, à des époques différentes.

Selon nos observations, les tournages les plus anciens ont été faits avec une Ciné-Kodak Model B, peut-être acquise chez Hogg à l’été de 192649. Selon les publicités qui circulent dans la plupart des périodiques montréalais de l’époque, on sait que les caméras assorties de leur projecteur étaient vendues chez Hogg au moment de leur mise en marché cette année-là, pour un montant qui serait aujourd’hui équivalent à près de deux mille dollars50. Une somme considérable, qui implique la probabilité qu’une première caméra ait été achetée dès sa sortie et qu’elle ait été ponctuellement mise à la disposition de tous, pour le bénéfice du cercle du studio Cormier, plutôt que pour un seul individu. Or en additionnant les codes de datation avec les marques laissées sur le métrage par cette dernière, on comprend qu’une deuxième caméra, plus flexible, a séduit Henri Hébert, qui l’utilisera dès son acquisition à l’été de 1927. Nous ne savons toujours pas ce qu’il est advenu de la première caméra, mais il est probable qu’Hébert l’ait échangée pour acquérir le nouveau modèle plus performant.

Ces détails techniques ont leur importance, dans la mesure où ils nous renseignent sur le fait que deux caméras passent peut-être entre les mains du cercle de l’atelier Cormier à différentes époques. Il est ainsi probable qu’Henri Hébert n’ait pas été le seul à se lancer dans l’aventure cinématographique… Photographe prolifique dont l’œuvre est encore méconnue, Ernest Cormier (figure 24) a pu produire à son tour certains films, ce que confirmera peut-être l’étude matérielle d’une quinzaine de courtes bobines de 100 pieds conservées au sein du fonds Ernest Cormier du CCA. Ce métrage complémentaire produit dans les mêmes années pourrait être de Cormier, dans la mesure où il est conservé dans son fonds personnel.

Se pourrait-il que la séquence de 1926 où l’on voit Cécile et Clorinthe ait été tournée par Ernest Cormier ? Nous n’avions pas entrevu cette hypothèse jusqu’à maintenant, mais il pourrait en effet s’agir des toutes premières images tournées par le (ou les) nouveau(x) propriétaire(s) de la caméra afin d’en mesurer le potentiel lors de son acquisition. Sinon, quel serait le sens de ce fragile moment d’euphorie, palpitant d’amitié, de complicité et où tous dansent, sautillent, s’émerveillent… ? Ne serait-ce pas un témoignage précieux de l’excitation et de la fascination causées par la découverte d’un nouveau média filmique qui, par le dispositif 16 mm, leur était enfin devenu accessible ? Car c’est un fait indiscutable, dans le jardin du studio d’Ernest Cormier, ce jour-là, Adrien et Henri Hébert, Cécile et Clorinthe Perron sont – de toute évidence – devant la caméra, alors que le propriétaire des lieux, lui, demeure énigmatiquement absent de la séquence…

ANNEXE I

Données techniques et codes chronologiques des bobines suivant la numérotation actuelle de la « Collection Adrien-Hébert » conservée à la CQ :

| No BOBINE | MÉTRAGE | DURÉE | ANNÉES (CODES DATES) |

| 07182–1 | 117 m | 10’40’’ | 1927 |

| 07182–2 | 109 m | 10’00’’ | 1926/1931 |

| 07182–3 | 136 m | 12’26’’ | 1929 |

| 07182–4 | 115 m | 10’22’’ | 1931 |

| 07182–5 | 121 m | 11’03’’ | 1929 |

| 07182–6 | 123 m | 11’13’’ | 1929 |

| 07182–7 | 113 m | 10’20’’ | 1927/1928 |

| 07182–8 | 131 m | 12’00’’ | 1928 |

| 07182–9 | 103 m | 9’26’’ | 1926/1927 |

| 07182–10 | 112 m | 10’16’’ | 1929 |

| 07182–11 | 87 m | 7’54’’ | 1929/1927/1926/1929 |

| 07182–12 | 134 m | 12’16’’ | 1931/1932/1931 |

| 07182–13 | 119 m | 10’54’’ | 1928/1929 |

| 07182–14 | 109 m | 9’59’’ | 1929 |

Notice biographique

Sébastien Hudon est chercheur en histoire des médias spécialisé en photographie québécoise avant 1960. Titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’art et d’un D.E.S.S en muséologie de l’Université Laval, il est depuis 2010 auteur et commissaire indépendant. Dans ses travaux, il s’intéresse à la revalorisation d’œuvres et de corpus inédits ou de créateurs méconnus tel qu’Évariste Desparois. Ses plus récentes recherches portent sur les relations intermédiatiques entre les beaux-arts et le cinéma amateur de l’entre-deux-guerres. Elles feront prochainement l’objet d’une publication dans la Revue canadienne d’études cinématographiques.

Adrien Hébert, « Un point de vue », L’Action universitaire 1.5 (avril 1935) : 11.↩

Remerciements à notre interlocuteur, René Villeneuve, conservateur honoraire de l’art canadien ancien au Musée des beaux-arts du Canada.↩

Janet M. Brooke, Henri Hébert, 1884–1950 : un sculpteur moderne. Exposition présentée du 5 octobre 2000 au 7 janvier 2001 au Musée du Québec (Québec).↩

Construit en 1921, il s’agit d’un édifice patrimonial de brique rouge toujours visible aujourd’hui à Montréal au 3450A, rue Saint-Urbain, à ne pas confondre avec la résidence Ernest Cormier sise au 1418, avenue des Pins.↩

Selon les mots de Guillaume Apollinaire dans un article critique intitulé « Revue de la quinzaine : Le Nigog », Le Mercure de France : série moderne 126.465 (16 avril 1918) : 765.↩

Michel Lacroix, « Des Montesquiou à Montréal : Le Nigog et la mondanité », Voix et Images 29.1 (automne 2003) : 105–114.↩

Clorinthe devient à cette époque la compagne d’Ernest Cormier jusqu’à leur mariage tardif en 1976. On sait qu’elle assiste Ernest lors de sa réalisation de reliures d’art et il est raisonnable de croire qu’elle l’appuie également dans la réalisation de plusieurs autres travaux à teneur artistique comme le tirage en chambre noire.↩

Rémy Besson, « Prolégomènes pour une définition de l’intermédialité à l’époque contemporaine » (2014), https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-01012325v2/document (dernière consultation le 19 février 2021).↩

Il s’agit de bobines de longueurs variant entre 85 et 135 mètres, offrant des durées d’environ huit à douze minutes chacune et totalisant environ 2 heures 30 minutes pour une cadence de lecture normalisée à 16 images secondes (voir Annexe I). L’hypothèse la plus plausible indiquerait que ces bobines proviennent de la succession de Pauline Hébert (1892–1977) dont la famille complète paraît plusieurs fois sur les séquences. Décédée en mai de l’année précédant l’acquisition des bobines, ses biens et ceux légués par ses frères Henri et Adrien (disparus successivement en 1950 et 1967) furent alors dispersés.↩

La dégradation liée à la migration entre les supports devient ici un cas exemplaire : il s’agit de captures numériques, faites depuis un transfert dvd, lui-même tiré d’un transfert sur bande magnétique, lui-même capté depuis une projection lumineuse sur écran d’après une pellicule originale de 16 mm.↩

[Inconnu], « Le Charleston », Le Clairon (27 août 1926) : 5.↩

Les bobines (cotes 07182–1 à 07182–14) sont à l’origine numérotées de 1 à 14. C’est cette numérotation simplifiée que nous utiliserons. Numéro de référence du catalogue en ligne : 6379.↩

Hébert, « Un point de vue », 10.↩

Les élévateurs et silos à grain deviennent rapidement un symbole de la modernité architecturale et artistique canadienne et montréalaise depuis leur mise en valeur dans Walter Gropius, « Die Entwicklung moderner Industriebaukunst », Die Kunst in Industrie und Handel (Jahrbuch des Deutschen Werkbundes, Jena: Eugen Diederichs, 1913), 17–22 et leur reprise dans Le Corbusier, Vers une architecture (Paris : G. Crès et Cie, 1923), 230. Citons pour exemple les photographies du Vancouverois John Vanderpant qui, dès l’été 1926, produit son image la plus diffusée, Colonnades of Commerce (Art Gallery of Vancouver, 90.68.11); mais aussi celles du photographe américain Walker Evans, réalisées en août 1929 et conservées au Metropolitan Museum à New-York (1994.251.97 ; 1994.251.394 ; 1994.255.120 ;1994.255.85).↩

Charles Tepperman, « “The Amateur Takes the Leadership”: Amateur Film, Experimentation, and the Aesthetic Vanguard », Amateur Cinema: The Rise of North American Moviemaking (Berkeley : University of California Press, 2015), 193–216 ; 326–329.↩

Steven Jacobs, Anthony Kinik et Eva Hielscher (dir.), The City Symphony Phenomenon: Cinema, Art, and Urban Modernity Between the Wars (Londres et New York : Routledge, 2019).↩

Anthony Kinik, « Sparling’s Canadian City Symphonies », dans Jacobs, Kinik et Hielscher (dir.), The City Symphony Phenomenon, 192.↩

Ce film, des photographes américains Paul Strand (1890–1976) et Charles Sheeler (1883–1965), dont l’action se situe à New York, est désormais considéré comme l’une des premières itérations du genre.↩

Hébert, « Un point de vue », 10–11.↩

Robert Choquette, « Du cinéma », La Revue moderne 10.2 (décembre 1928) : 7.↩

Hébert, « Un point de vue », 11.↩

Une modernité des années 1920 à Montréal – le groupe de Beaver Hall. Exposition tenue du 24 octobre 2015 au 31 janvier 2016. Commissariat de Jacques Des Rochers et Brian Foss. L’exposition s’ouvrit le surlendemain de la présentation du programme Du mythe à l’abstraction.↩

On pourrait, à cet égard, nommer les pionniers Lactance Giroux (1867–1942), Joseph-Arthur Homier (1875–1934), Albert Tessier (1895–1976), Gordon Sparling (1900–1994), Omer Parent (1907–2000), Michel Brault (1928–2013), Claude Jutra (1930–1986), Guy Borremans (1934–2012) et tant d’autres.↩

Les corpus photographiques d’Ernest Cormier et de Henri Hébert sont, à peu de choses près, encore inédits et feront l’objet de futures recherches et publications.↩

Pour les « albums Préfontaine », plusieurs auteurs doivent être envisagés après l’été de 1923. Cela est plus spécifiquement vrai pour l’album 2006.335, MNBAQ.↩

L’uniformité technique des tirages et les séquences qu’ils forment dans le contexte chronologique de l’album 2006.335, MNBAQ (aux numéros 83 ; 113 à 116 ; 126 à 132 ; 149) suggèrent que leur réalisation aurait été faite lors d’une seule ou de deux excursion(s) photographique(s) où Adrien Hébert était présent. Faute de preuves, dont nous réservons la démonstration pour un autre article, nous devons maintenir l’attribution actuelle de ces photographies au propriétaire de l’album, et ce, malgré des doutes sérieux sur le fait qu’il en soit bien l’auteur.↩

Albert Laberge, « Trois expositions d’art cette semaine à Montréal », La Presse (18 novembre 1931) : 7.↩

Esther Trépanier, « L’émergence d’un discours de la modernité dans la critique d’art (Montréal 1918–1938) », L’avènement de la modernité culturelle au Québec (Québec : Institut québécois de recherche sur la culture, 1986) : 69–112.↩

Pierre-Paul Le Cointe, « L’esthétique de l’ingénieur », Le Nigog 1.5 (mai 1918) : 141–144. À noter que le texte était inséré dans la revue originale et accompagné du croquis (présenté en cul-de-lampe et représentant l’élévateur à grains no 2 que nous avons déjà vu ci-haut [fig. 12]) réalisé par Adrien Hébert.↩

Patricia Vervoort, « “Towers of Silence”: The Rise and Fall of the Grain Elevator as a Canadian Symbol », Histoire Sociale / Social History 39.77 (mai 2006) : 181–204.↩

Fernand Préfontaine, « À propos d’une exposition de photographies », La Patrie (24 avril 1926) : 31.↩

Préfontaine, « À propos d’une exposition de photographies ».↩

Charles Fegdal, « Adrien Hébert », Semaine à Paris (20 mars 1931) : 13.↩

Rappelons que Charles Sheeler fût l’un des principaux tenants de cette tendance aux États-Unis (voir la note 18).↩

Hébert,« Un point de vue », 11.↩

Fonds Fernand Préfontaine, P14,S1 – Carnet manuscrit (MNBAQ). Retranscription effectuée en janvier 2014 par Nathalie Thibault.↩

Cette information a pu être établie grâce à une bobine conservée au Centre canadien d’architecture avec sa boîte originale (voir CCA, ARCH2342). Sur celle-ci, on notera la coprésence de la date de tournage (identifiée à la main « Albéric, 11 juillet 1936 ») et de la date d’expiration donnée par Eastman Kodak : « Develop before June 1937 ». La bobine qu’elle contenait a donc été produite en usine en juin 1936, achetée à Montréal et utilisée quelques semaines plus tard.↩

Un merci particulier à Stéphanie Côté, Éva Létourneau et Nicolas Dulac, qui nous ont aiguillés lors de ce travail en archives. Merci redoublé à Éva Létourneau, qui a procédé à la numérisation minutieuse des photogrammes qui illustrent le présent article.↩

Fournisseur de matériel photographique et cinématographique situé au 152, rue Craig Ouest, selon les publicités parues dans la seconde moitié des années 1920, Hogg est dépositaire des appareils Graflex et des produits de la compagnie Eastman Kodak à Montréal. Voir la publicité parue dans La Presse (15 août 1927) : 17.↩

Voir en annexe la copie carbone (brouillon d’une lettre adressée à Fernand Préfontaine) datée du 23 juin 1923. MNBAQ, fonds de la famille Hébert (P10.S17.D4.P1).↩

Dans une lettre datée du 23 décembre 1930, François Herbette écrit : « Mon cher ami, je vous remercie bien vivement de votre lettre du 5 décembre et des photos, toutes fort intéressantes. Montréal est vraiment devenue une métropole et j’aurais grand plaisir à y retourner pour admirer tous ses progrès […]. » On présume que les images soumises représentent des scènes de la vie urbaine montréalaise et des édifices récents tels que le Aldred Building (figure 5).↩

Henri Hébert, « De l’art et des artistes », La Revue moderne 10.2 (décembre 1928) : 10. C’est ce même numéro de la revue qui s’ouvre sur le texte de Robert Choquette sur le cinéma muet comme média d’expression artistique.↩

Le procès-verbal de la rencontre tenue au studio de Edmond Dyonnet et rédigé en anglais suggère même une version nuancée de cette soirée. La mention est la suivante : « Hebert gave an interesting Cinematograph picture of Montreal Harbour. » (Voir Musée McCord, P139 A3.3.210323R.1) Est-ce que le sens du verbe « to give » (donner) est ici à prendre au sens littéral ? En d’autres termes, Henri Hébert a‑t-il pu, non seulement montrer mais aussi donner une copie du film au bénéfice de la collection du Pen and Pencil Club, une pratique courante au sein de ce club ?↩

Cette correspondance est effectivement attribuable à François Herbette, un économiste qui habitait bel et bien l’édifice du 85, avenue de Saint-Cloud (Versailles, S[eine] et O[ise]), tel que l’indique l’en-tête du papier à lettres. Merci à Olivier Ruffinetto-Delhaise et Daniel Clauzier, qui nous aidèrent à solidifier cette hypothèse, et merci à Jean-Pierre Sirois-Trahan, qui put la confirmer dans les annuaires téléphoniques pour les années 1929–1931 lors d’une consultation physique in extremis à la Bibliothèque nationale de France le 5 mars 2020.↩

Lettre envoyée par François Herbette à Henri Hébert le 25 juin 1931 (MNBAQ, Fonds de la famille Hébert [P10.S17.D7.P1]). Il est intéressant de noter que, selon les mots choisis par ce correspondant, il aurait vraisemblablement acquis un tableau du port de Montréal peint par Adrien Hébert. S’agirait-t-il de l’œuvre perdue, présentée à cette exposition et toujours manquante à ce jour, intitulée Élévateur no 2, Bassin Jacques-Cartier ? Voir Pierre L’Allier et Esther Trépanier, Adrien Hébert, catalogue d’une exposition tenue au Musée du Québec du 16 juin au 13 octobre 1993, (Québec : Musée du Québec, 1993), 87 et 124 . Il existe de cette œuvre une version restée sous forme d’ébauche de mêmes dimensions, acquise par Power Corp. en 1996 (1996.042.1). Cette image fut aussi reproduite comme illustration pour l’article d’Adrien Hébert, « Un point de vue », 10–11.↩

Lettre envoyée par Henri Hébert à Pauline Hébert, 22 juin 1930. MNBAQ, dossier de l’œuvre Ad Astra (1934.243).↩

Lettre envoyée par Francois Herbette à Henri Hébert, 27 octobre 1930. MNBAQ, Fonds de la famille Hébert P10.S17.D7.P2.↩

On réfère ici à l’étude de la démarche « morelienne ». Carlo Ginzburg, « “Signes, traces, pistes” : Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat 6 (1980) : 3–44.↩

Mise en marché en avril 1926, celle-ci était munie d’un objectif 20 mm ouvrant à f/3.5. Un an plus tard, en juin 1927, Kodak commercialisa une nouvelle version avec un objectif 25 mm et une focale f/1.9.↩

Une publicité parue dans les journaux de l’époque (au dos du premier cahier de La Presse du 12 juin 1926) permet d’en faire la commande. L’appareil seul, avec le nouvel objectif f/3.5, était affiché pour la somme de 110 $, la formule avec le projecteur et l’écran de projection pour 162 $. En comparaison, la publicité pour une automobile Ford du dernier modèle était vendu au même moment pour la somme de 535 $. Selon Denis Robert, qui a connu personnellement Ernest Cormier et Clorinthe Perron et eu l’occasion de discuter de cette question avec eux, le projecteur conservé au CCA dans le Fonds Cormier (ARCH250485) provient de l’ensemble original et aurait effectivement appartenu à Henri Hébert.↩