Jean-Marc Limoges

Résumé

Si Robert Lepage fait figure de dramaturge moderne, il peut difficilement être qualifié de cinéaste moderne. Cet article poursuit trois buts. D’abord, il posera une distinction entre le terme « moderne » et un autre terme avec lequel on le confond parfois : « réflexif ». Ensuite, il s’agira de mettre au jour non moins de dix sens qui travaillent sourdement la notion de réflexivité : un sens « propre », « figuré », « philosophique », « englobant », « faible », « fort », « général », « large », « étroit » et « métaphorique ». Enfin, après avoir admis que l’on confondait souvent, quand on parlait des films réflexifs, ce qu’ils sont (effectuer un « retour sur soi ») et ce qu’ils font (rompre l’illusion), nous poserons qu’un film, pour être moderne, doit être réflexif (dans certains sens) et anti-illusionniste (à certaines conditions). Or, pour nous, si Robert Lepage est sans contredit un cinéaste réflexif, sa pratique réflexive n’en demeure pas moins largement… classique. Cette étude se veut d’abord et avant tout une façon d’exemplifier notre typologie en recourant à la filmographie du cinéaste plutôt qu’une étude approfondie et originale des films de Robert Lepage.

Au théâtre, Robert Lepage fait figure – on se plaît à le répéter – de dramaturge moderne. Mais est-il pour autant, au cinéma, un cinéaste moderne? Réflexif, il l’est sans doute, ici et là, par moment. Mais sa pratique réflexive n’en demeure pas moins plutôt classique. Nous proposerons ici un survol des divers sens de la réflexivité, non sans avoir d’entrée de jeu esquissé une définition des films classiques et des films modernes, en insistant sur les recoupements de ces définitions-ci avec ces sens-là. Nous proposerons également au passage une distinction entre les « films réflexifs » et la « réflexivité dans les films ». Nous parlerons alors, un peu comme le faisait Christian Metz dans L’Énonciation impersonnelle ou le site du film (1991), de « configurations » réflexives pour nommer ces moments, disait-il, « isolables ». Plutôt qu’aux films dans leur ensemble, ce sont donc à ces moments isolables, à ces « configurations », que nous nous intéresserons. Enfin, spécifions que cet article se veut d’abord et avant tout une tentative de typologie qui puisera accessoirement ses exemples, afin d’illustrer ses définitions, dans la filmographie de Lepage, plutôt qu’une étude approfondie de l’œuvre du cinéaste.

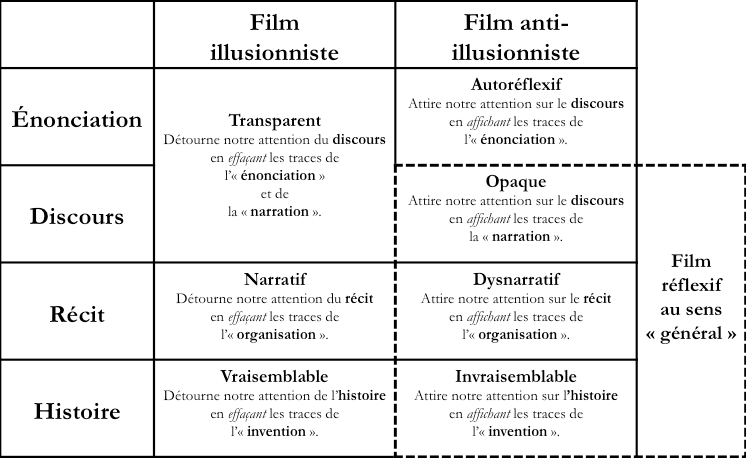

Il faut d’abord, quand on parle de configurations réflexives, distinguer ce qu’elles sont de ce qu’elles font. Certains auteurs – et Robert Stam le premier –, ont trop souvent tenu pour acquis qu’une configuration réflexive avait pour effet de nous rappeler que nous (n’)étions (que) des spectateurs, de briser, du même coup, notre croyance dans la fiction, de créer même une forme de distanciation (brechtienne) – ou de déception –, voire de nous forcer à réfléchir (notamment au statut des images et à la manipulation dont nous sommes victimes). Si les configurations réflexives n’atteignent pas toujours cet effet, il n’en demeure pas moins que, pour nous, celui-ci est surtout recherché dans les films modernes. Il serait donc d’emblée permis de soutenir qu’un film réflexif peut être tantôt classique (s’il ne cherche pas à rompre la croyance dans la fiction), tantôt moderne (s’il cherche, au contraire, à la rompre). Autrement dit, le film classique pourrait être réflexif mais illusionniste, tandis que le film moderne doit être réflexif et anti-illusionniste.

Mais d’abord, qu’est-ce que la réflexivité? À lire les théoriciens qui ont tenté de répondre à la question, on constate qu’ils remarquent eux-mêmes – quand ils ne l’alimentent pas malgré eux – la confusion qui règne en ce domaine1. Cependant, un article – un seul – désarmant de simplicité et stupéfiant de concision, nous permettrait d’y voir plus clair, celui que Jacques Gerstenkorn a publié dans le premier numéro de la revue Vertigo (1987) et qu’il a prosaïquement titré « À travers le miroir (notes introductives) ». Après y avoir avoué que « le champ de la réflexivité paraît […] si foisonnant que l’on doute de pouvoir baliser le paysage » (p. 7, nous soul.), il s’attelait à une « esquisse de typologie » d’après laquelle nous avons construit la nôtre.

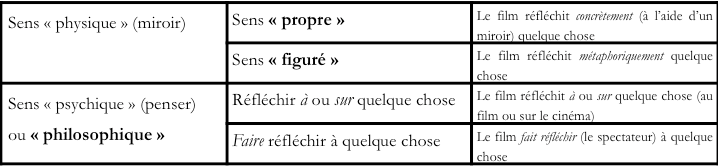

Mais pourrait-on d’abord dire pourquoi ce champ est si « foisonnant », dire pourquoi de tels glissements de sens ont travaillé la notion de réflexivité, dire pourquoi tout – et son contraire – semble réflexif? C’est parce que le terme « réflexion » contient, à la base, deux sens dont le second en contient, à son tour, deux autres – un double sens dont rend bien compte le fameux mot de Jean Cocteau : « Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. » Le terme « réflexion » contient, en effet, deux acceptions – l’une « psychique », l’autre « physique » (cette dernière acception pouvant être prise dans un sens « propre » et un sens « figuré ») –, sur lesquelles reposent toutes les confusions subséquentes. Il appert en effet que, du moins en ce qui concerne le cinéma, le terme peut être pris dans son acception physique : le film, par un jeu de miroir (que celui-ci soit concret ou abstrait), réfléchit quelque chose… soit en lui (le dispositif de production réputé hors cadre ou encore un pan – passé, présent ou futur – de l’histoire qu’il raconte), soit hors de lui (la salle, les spectateurs ou encore d’autres films qui lui préexistent). Il appert aussi, ensuite, que le terme peut être pris dans son acception psychique (ou disons philosophique) : le film, par un jeu d’esprit, réfléchit à ou sur quelque chose, en l’occurrence – parce qu’il « se regarde » dans un « miroir » –, au(x) film(s) ou au cinéma, ou encore fait réfléchir celui qui le regarde à sa condition de spectateur2. En bref, s’établissent déjà les trois premiers sens sur lesquels vont se construire tous les autres (Tableau I) :

Fort de ce premier découpage, nous serions déjà à même d’exemplifier ces diverses possibilités en nous aidant des films de Robert Lepage. Dans Le Confessionnal (1995), c’est l’écran lui-même qui, de « fenêtre sur le monde », se transforme, le temps d’une projection en salle – on présente I Confess (Alfred Hitchcock, 1953) –, en miroir (au sens « figuré ») en cela qu’il nous montre des spectateurs assis dans une salle de cinéma. On retrouve aussi, dans Nô (1998) – quand on filme les spectateurs au théâtre – et dans La Face cachée de la lune (2003) – quand on filme les auditeurs à la soutenance de thèse –, des configurations semblables : l’écran est comme un miroir qui « réfléchit » les spectateurs réels. Ce dernier film nous offre non seulement un cas de réflexivité au sens « figuré », mais aussi un cas de réflexivité au sens « propre ». Lorsqu’il tourne un petit film documentaire sur sa vie, Philippe (Robert Lepage) se filme dans le miroir de sa salle de bain (quoiqu’il s’agisse d’un trucage, nous avons tout de même l’impression qu’il se filme lui-même par le relais d’une glace), ce qui nous permet de voir le dispositif même (en l’occurrence, son caméscope). Non satisfait de nous offrir des exemples de réflexivité au sens « propre » (on voit la caméra même dans un miroir) et « figuré » (l’écran lui-même est comme un miroir), ce film offre aussi un cas de réflexivité au sens « philosophique ». Rappelons comment le même personnage, filmant ensuite son téléviseur, se lance dans une « réflexion » sur le statut des images télévisuelles : la télévision a remplacé le feu de foyer, c’est maintenant elle qui raconte sa journée, dit-il en substance. Mentionnons aussi que la discussion, dans Nô, que tiennent les deux femmes, Sophie (Anne-Marie Cadieux) et Patricia (Marie Gignac), lors de leur souper au restaurant, sur la création collective offre aussi – en plus d’une sympathique autodérision – une réflexion sur le jeu d’acteur. Bref, tous ces moments, peuvent être qualifiés de « réflexifs » dans les trois premiers sens retenus : « propre », « figuré » (qui sont tous deux inclus dans le sens « physique », que nous n’utiliserons plus) et « philosophique » (que nous préférerons dorénavant à « psychique »).

Ainsi, à la lumière de ce premier découpage (et de ces premiers exemples), il est possible de comprendre que le film réflexif est un film qui réfléchit ce qui est d’ordinaire caché au spectateur (c’est-à-dire le dispositif qui en a permis la production, à commencer par l’équipe technique : caméraman, opérateurs, machinistes, etc.), notamment par le relais d’un miroir placé dans l’axe de la caméra, ou un film qui « se regarde » (comme dans un miroir) – pour se contempler ou se critiquer –, un film qui se prend (narcissiquement) pour sujet en nous dévoilant les coulisses de la production des films, voire de la production du film lui-même. Il est aussi possible de comprendre que le film réflexif est un film qui réfléchit – grâce à l’écran qui tient lui-même lieu (métaphoriquement) de miroir – la situation de sa réception en nous donnant à voir d’autres spectateurs regardant un film (voire n’importe quel type d’œuvre). Mais il est encore possible de comprendre qu’un film peut être dit « réflexif » en ce qu’il réfléchit (c’est-à-dire « renvoie à ») un autre film (en le citant, en le copiant, en le parodiant, en lui faisant référence ou allusion) ou en ce qu’il place en son centre un autre film (voire n’importe quel type d’œuvre) qui réfléchit (c’est-à-dire imite, reproduit, duplique, redouble) un aspect du film même, notamment un moment de l’histoire qu’il raconte. Enfin, il est possible de comprendre qu’un film peut être dit réflexif en ce qu’il réfléchit sur – voire fait réfléchir le spectateur sur – le film en particulier ou sur le cinéma en général.

En somme – et comme le disait Lucien Dällenbach dans Le récit spéculaire (1977) au sujet de la mise en abyme –, plusieurs auteurs, quand ils parlent de réflexivité, « confond[ent] sous un terme unique des réalités distinctes » (p. 59). Dès lors, il faut se demander s’il n’y a pas moyen, pour lever ces confusions, de déceler différents sens à l’intérieur du même concept. Et si oui, il faut se demander combien de sens différents peuvent s’y cacher. Une compilation des ouvrages sur la question nous a permis d’en recenser dix : en plus des sens « propre » ou « figuré » et du sens « philosophique » (qui se retrouveront tous, en germe, dans les sens subséquents), il serait envisageable d’établir, d’abord, un sens « englobant », ensuite, un sens « faible » et un sens « fort », puis un sens « général », de même qu’un sens « large » et un sens « étroit » et enfin un sens « métaphorique ». Nous pourrions ainsi prouver – comme Dällenbach l’avait fait pour la mise en abyme – que la réflexivité pourra les incarner tous les dix « sans jamais cesser de rester une » (p. 52). Il ne resterait qu’à les repérer dans les films de Lepage et à dire en quoi leur utilisation est anti-illusionniste, et donc moderne (ou illusionniste, et donc classique).

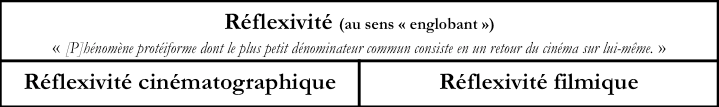

Spécifions d’emblée ceci : peu importe que le film « réfléchisse » dans l’un ou l’autre de ces trois sens – « propre », « figuré » ou « philosophique » –, on pourrait déjà en proposer un quatrième, qui les subsumerait : la réflexion comme « retour sur soi ». Ce « retour sur soi » n’évoque-t-il pas quelque personnage pensif, les yeux plongés dans sa propre image, tentant de faire le point (sur sa vie, sur lui-même)? Jacques Gerstenkorn – de même que plus d’un auteur après (ou même avant) lui3 – semblait admettre ce sens que nous nommerons « englobant ». Dès le début de son article, et après avoir posé la question « Qu’est-ce donc que la réflexivité? » (1987, p. 7), il répondait qu’elle était un « phénomène protéiforme dont le plus petit dénominateur commun consiste en un retour du cinéma sur lui-même » (ibid., nous soul.).

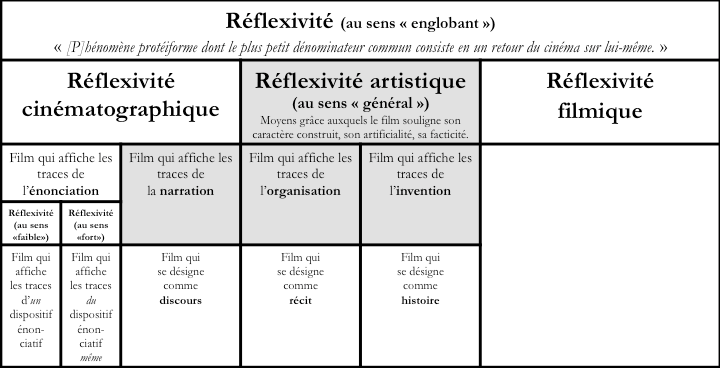

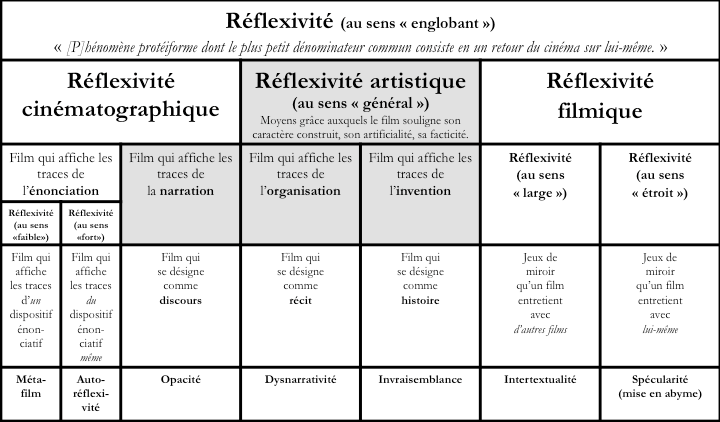

Cependant, le gros du travail reste à faire. Il faut, en effet, décliner les multiples façons – et elles sont nombreuses – grâce auxquelles le film effectue ce « retour ». La typologie doit alors avoir pour but, comme le souhaitait Gerstenkorn, « de restituer leur cohérence à des faits trop souvent éparpillés » (p. 10, nous soul.). Aussi, après avoir établi cette première définition – à laquelle nous accorderons un sens « englobant » – il opérera, pour y voir plus clair, un premier découpage entre « réflexivité cinématographique » et « réflexivité filmique » (Tableau II). Ce sont maintenant ces deux catégories qu’il faut explorer et exemplifier, à l’aide des films de Robert Lepage, afin de voir si elles sont suffisantes et opératoires.

Gerstenkorn pose, dans un premier temps, que la « réflexivité cinématographique » regroupe les films dans lesquels on « affich[e] le dispositif », dans lesquels on inscrit « des références au fait cinématographique » (p. 7) ou dans lesquels on trouve des « marques du cinéma en tant qu’institution », (ibid., l’aut. soul.), les films qui représentent des « éléments appartenant au monde du cinéma » (ibid.) ou qui « traitent d’un aspect ou d’un état du cinéma » (p. 8) ou encore les films dans lesquels « le cinéma est la matière première du scénario » (ibid.) – mais pas forcément, puisque « la référence réflexive peut être des plus fugitives » (ibid.). Il précisera même qu’il s’agit là de films « réflexifs au sens strict » (ibid., nous soul.). Il donne, pour illustrer ces premiers cas, les exemples suivants :

film sur les conditions de production (Les producteurs); film sur la genèse d’une œuvre (Huit et demi, Passion) ou sur un tournage (Le caméraman, Le mépris, La nuit américaine, L’état des choses); film sur un acteur (A star is born, Bellissima, Sunset boulevard); film sur la relation film-spectateur (Sherlock Junior, Hellzapoppin, La rose pourpre du Caire)… (p. 7–8)

Autrement dit, la « réflexivité cinématographique » – ou la réflexivité au sens « strict » (Gerstenkorn dixit) –, regrouperait ces films qui « ouvrent une fenêtre sur le monde »… du cinéma. Ils sont « réflexifs » en cela qu’ils prennent le cinéma pour sujet, qu’ils se regardent – pour se contempler ou se critiquer – dans un « miroir » : ils nous montrent les coulisses du cinéma, l’envers des décors, le dispositif de production (ou de réception). Cette définition n’est pas sans recouper la définition du métafilm que posait pour sa part Marc Cerisuelo. Dans Hollywood à l’écran. Essai de poétique historique des films : l’exemple des métafilms américains (2001), Cerisuelo, après avoir spécifié que « le métafilm n’est ni le film “en abyme”, ni le backstage film, ni une simple représentation du monde du cinéma », précisait qu’il est « une fiction qui prend pour objet le cinéma en représentant les agents de la production (acteurs, cinéastes, scénaristes, producteurs, etc.) » et qui « procure une connaissance d’ordre documentaire ou vraisemblable, et élabore (cf. le métatexte) un discours critique à propos du cinéma » (p. 10, nous soul.). Plus loin, il proposera une définition plus étoffée du métafilm :

Film qui a explicitement pour objet le cinéma à travers la représentation des agents de la production (acteurs, réalisateur, producteurs, techniciens, agents de publicité et de relations publiques, personnel de studio, etc.) tout au long d’une trame narrative stricte, quel que soit le genre cinématographique auquel il peut éventuellement être rattaché, et qui propose à une époque donnée, une meilleure connaissance, soit d’ordre documentaire, soit par le biais de fictions vraisemblables, du monde du cinéma lui-même sur lequel est porté un regard critique (p. 92–93, nous soul.)4.

Ainsi, cette première sous-catégorie (se trouvant à l’intérieur de la catégorie de la réflexivité cinématographique), en ne cherchant pas forcément à nous rappeler que nous sommes devant un film et en n’empêchant pas, non plus, notre croyance dans la fiction, pourrait être qualifiée de « classique ». En effet, ces films, en ouvrant une fenêtre sur le monde (du cinéma), sont souvent loin de nous rappeler que nous sommes devant un film et loin d’empêcher notre croyance dans leur fiction. Comme le disait joliment Metz (1991) :

si on montre au spectateur une grue [une grue de cinéma, bien sûr] elle se retrouve ainsi sur le même plan que n’importe quel objet filmé, et elle est, comme lui, guettée en permanence par la force d’attraction de la diégèse. En dehors d’une construction particulière, la présence d’une caméra quelque part dans le rectangle n’apporte rien de plus que celle d’un fusil. Par rapport à l’instance d’énonciation, ce n’est qu’une sorte d’allusion, un rappel affaibli […]. (p. 87, nous soul.)

Cependant, Gerstenkorn laisse entrevoir l’existence d’un « second type de réflexivité cinématographique » (p. 8, nous soul.). Il parle alors d’une réflexivité qui « se manifest[e] à travers l’énonciation filmique » par diverses « secousses de l’énonciation » (ibid., nous soul.). Il évoque ces « effets d’écriture qui rendent sensible le filmage ou qui affichent, fût-ce insidieusement, leur appartenance au langage cinématographique » (ibid., nous soul.). Ces « effets d’écriture » – dont le propre, disait Metz, « est de ne pas être vu ni entendu, dans les conditions ordinaires, par le spectateur » (1991, p. 87) – semblent dire, selon Gerstenkorn (mais aussi selon plusieurs5), « je sens le studio, je suis du cinéma… » (ibid.), et ainsi nous rappeler que nous (ne) sommes (que) des spectateurs. Gerstenkorn exemplifiera cette seconde sous-catégorie ainsi :

Un regard ou une adresse à la caméra, un violent travelling, une musique appuyée, un retour en arrière (accompagné ou non d’un récit en voix-off, comme dans The barefoot comtessa) ou encore un montage court rappellent ainsi au spectateur qu’il est au cinéma, même s’il a parfaitement intégré les conventions narratives. (ibid., nous soul.)

Cette autre définition recouperait ce que nous nommerions, quant à nous, l’« autoréflexivité ». Christian Metz – qui émettait des réserves quant à l’emploi un peu « redondant » du préfixe « auto » dans la thèse de Kiyoshi Takeda intitulée l’Archéologie du discours sur l’autoréflexivité au cinéma (qu’il avait dirigée)6 – notait toutefois que le dispositif « montré » pouvait tout aussi bien être le dispositif lui-même, si la caméra se filme par le « relais d’une glace », qu’un dispositif, si la caméra « qui nous est montrée n’est […] pas […] celle qui a tourné le film qui nous la montre » (p. 20). En nous rappelant plus fortement que nous sommes devant un film et en empêchant, du même coup, plus fortement notre croyance dans la fiction, cette seconde sous-catégorie (qui se situe, elle aussi, à l’intérieur de la catégorie de la réflexivité cinématographique) pourrait être qualifiée de « moderne ».

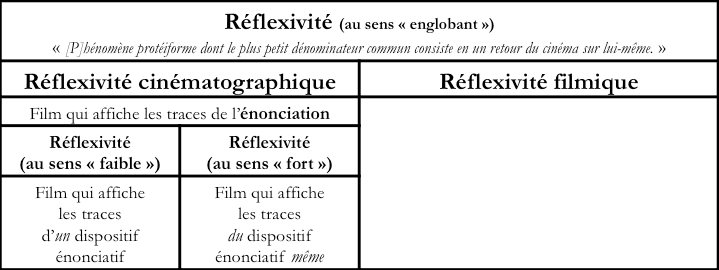

En bref, si les premiers cas, les métafilms (dont la réflexivité serait à prendre dans un sens « faible »), montrent une énonciation diégétisée (un dispositif – « une » caméra, par exemple – faisant partie du monde sur lequel ouvre le film), les seconds, les films autoréflexifs (dont la réflexivité serait à prendre dans un sens « fort »), font plutôt sentir l’énonciation même (celle qui a produit le film même – « la » caméra même, par exemple). Autrement dit, le film pourra afficher le dispositif qui l’a produit (réflexivité au sens « fort » ou autoréflexivité), mais tout aussi bien le dispositif qu’il a produit (réflexivité au sens « faible » ou métafilmicité). Dans la réflexivité au sens « fort », le film nous « parle cinéma », tandis que, dans la réflexivité au sens « faible », le film nous « parle de cinéma ». La typologie suivante (Tableau III) rend compte des retouches effectuées à celle de Gerstenkorn; on y remarquera d’ailleurs que nous avons choisi, pour notre définition, le verbe « afficher » qui subsume le verbe « montrer » (on peut voir une – ou la – caméra à l’écran) et la locution verbale « rendre sensible » (on peut aussi sentir la présence autant de « la » caméra que d’« une » caméra).

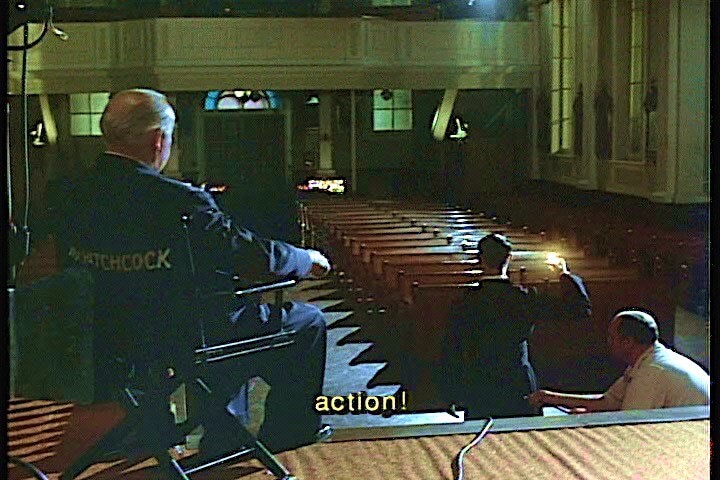

Un film de Robert Lepage exemplifie cette réflexivité au sens « faible » (métafilm) : Le Confessionnal. L’intrigue tourne autour du passage d’Alfred Hitchcock, au début des années 1950, à Québec, alors qu’il y tournait I Confess. Lepage nous montre alors, à de nombreuses reprises, les coulisses, non seulement de la production (des auditions au tournage lui-même), mais aussi de la réception du film (le film projeté en salle et son accueil). Nous voyons Hitchcock (Ron Burrage) tenir les auditions, diriger ses acteurs, contrôler son équipe et assister à la projection. Or, malgré cette réflexivité (au sens « faible »), le film conserve néanmoins une facture classique, notamment parce qu’il ne cherche aucunement à rompre notre croyance et encore moins à nous priver de quelque plaisir filmique.

Trouve-t-on, en revanche, dans les films de Lepage, des configurations réflexives au sens « fort » (autoréflexivité), des moments où l’on affiche l’énonciation même du film, des passages où le film nous « parle cinéma » afin de nous rappeler que nous sommes des spectateurs et de briser notre croyance dans la fiction? Si, dans La Face cachée de la lune, Lepage se filmait lui-même dans un « miroir », il n’en demeure pas moins que cette caméraétait diégétisée, qu’elle faisait partie du monde de la fiction.

Lepage se filmait lui-même un « miroir », il n’en demeure pas moins que cette caméra était diégétisée, qu’elle faisait partie du monde de la fiction. C’est parce que le dispositif énonciatif (caméra, mais aussi micro, éclairage, etc.) n’est pas diégétisable que la configuration est « autoréflexive » (ou réflexive au sens « fort »). Un seul exemple, fugace, nous vient en tête pour illustrer un tel cas de figure : la perche qui s’avance un peu trop dans le cadre au début de Possible Worlds (2000). On pourrait aussi penser à ces regards à la caméra – le moyen le plus souvent utilisé pour faire sentir la présence de la caméra même – que lancent, dans deux films différents (Nô et La Face cachée de la lune) les personnages joués par Richard Fréchette.

Or, ces trois exemples, même s’ils se rapprochent de notre définition de la réflexivité au sens « fort », nous obligeront à y apporter quelques nuances. D’abord, l’apparition du micro dans le haut du cadre est manifestement accidentelle. Certes, elle met à mal la croyance du spectateur – du moins du spectateur attentif qui la perçoit –, mais on ne saurait qualifier ce moment de « réflexif » (ou d’« autoréflexif ») en cela qu’il n’est pas intentionnel. Dans le même ordre d’idées, on ne saurait, non plus, qualifier d’« autoréflexif » les deux autres exemples puisque, même s’ils sont intentionnels, et qu’ils brisent peut-être, mais pour un court temps, la croyance dans la fiction, ils sont diégétiquement motivés : les regards sont lancés, non à la caméra même, mais à l’objectif d’un photomaton dans le premier et au jeune Philippe dans le second. Aussi nous faudrait-il ipso facto retoucher notre définition. Serait donc « autoréflexif » (ou réflexif au sens « fort ») tout film – ou tout moment – qui affiche intentionnellement les traces de l’énonciation même (ou d’une énonciation non diégétisable), visant un spectateur à qui il sera rappelé qu’il est devant un film. En bref, si, jusqu’à maintenant, il est possible de déceler des traces de réflexivité dans les films de Robert Lepage, il serait plus difficile de soutenir, et même si elles sont anti-illusionnistes, que leur utilisation est moderne.

Y a‑t-il cependant d’autres moments, dans les films – et les films de Lepage y recourent-ils? –, qui provoquent ce rappel et ce bris d’illusion? Oui. Mais y parviennent-ils toujours en affichant (intentionnellement) l’énonciation même (ou une énonciation non diégétisable)? Non. Il existe en effet des façons grâce auxquelles les films peuvent rappeler au spectateur qu’il est devant un film et ainsi mettre à mal sa croyance sans que les configurations en jeu n’affichent (ne montrent ni ne rendent sensible) quelque pièce du dispositif énonciatif : « jump cuts », faux raccords, écrans fragmentés, effets de rembobinage, d’accéléré, de ralenti, voire d’arrêt sur image ou de floutage, changement dans le grain, paroles incompréhensibles ou n’épousant pas tout à fait le mouvement des lèvres du personnage qui les profère, musique extradiégétique se mariant mal avec l’ambiance générée par la scène, etc. Nous pourrions même ajouter à cette énumération les films dont le scénario est mal ficelé, dont l’intrigue est cousue de fil blanc, dont les personnages sont peu crédibles, dont les actions sont tirées par les cheveux, dont les finales sont forcées, ou encore dont l’histoire est invraisemblable ou le monde jonché d’anachronismes. Tous ces moyens, tous ces moments, on en conviendra, peuvent faire « décrocher » le spectateur, briser (pour un temps) sa croyance dans la fiction, sans que le dispositif énonciatif à proprement parler (caméra, micro, décor) n’entre pourtant en scène.

Gerstenkorn ouvrait d’ailleurs timidement la porte à une telle conception, disons plus « générale », de la réflexivité. N’intégrait-il pas, dans son énumération, le « montage court » (p. 8), lequel a plus à voir avec la narration qu’avec l’énonciation? Afin d’attirer notre attention sur son caractère factice, artificiel, construit, le film peut, non seulement afficher les traces de son énonciation, mais aussi – et nous reprenons ici le découpage proposé par Mieke Bal dans Narratologie. Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes (1977) – trois autres types de traces. D’abord, celles de sa narration (qui se marquent dans le discours, sur le support discursif, à même le signifiant filmique : « l’image, le son musical, le son phonétique des “paroles”, le bruit, le tracé graphique des mentions écrites » [Ch. Metz, 1971, p. 10]). Ensuite, celles de sa disposition ou de son organisation (qui se marquent dans le récit : la façon dont on raconte l’histoire, l’ordre dans lequel on présente les événements, les informations qu’on livre et qu’on retient… sans égard au discours – cinématographique, littéraire, théâtral, etc. – grâce auquel on en fait part). Enfin, celles de son invention (qui se marquent dans l’histoire : les événements eux-mêmes, les informations elles-mêmes, sans avoir été mis en forme par le récit, ni pris en charge par le discours). Ce sont ces trois possibilités que nous voudrions insérer entre les deux catégories proposées par Gerstenkorn – « réflexivité cinématographique » et « réflexivité filmique » – et que nous nommerons « réflexivité artistique » en cela qu’elles touchent, non plus le cinéma en particulier, mais tous les arts narratifs en général. (Tableau IV)7.

Nous nommerons le film qui affiche les traces de sa narration – pour l’opposer aux films « transparents » qui, eux, les effacent – « opacifiant ». Il sera ponctué de procédés que nous nommerons « délinéarisation » (discontinuité d’un plan à l’autre, par changement de couleur, de grain, de réduplication, d’ambiance sonore), « hétérogénéisation » (inclusion, à l’intérieur d’un même plan, de deux types de couleur, de grain, de réduplication), « désynchronisation » (faire en sorte que bande-image et bande-son soient décalées) et « densification » (flouter l’image ou le son). Nous nommerons le film qui affiche les traces de son organisation – pour l’opposer aux films « narratifs », c’est-à-dire aux films respectant les présupposés sur lesquels repose tout récit – « dysnarratif ». Il dérogera aux grandes règles de la narrativité : absence de provocation (de péripétie), de résolution ou de sanction (des actions), de transformation ou de motivation (des personnages), de progression, etc. Enfin, nous nommerons le film qui affiche les traces de son invention – pour l’opposer aux films « vraisemblables », qui soignent, quant à eux, la cohésion de leur univers diégétique – « invraisemblable », que ces invraisemblances soient idéologiques, diégétiques, économiques, génériques ou historiques. Ainsi, pour mettre à mal la croyance dans la fiction, pour détourner l’attention du monde sur lequel il prétend ouvrir – pour être « anti-illusionniste », voire « moderne » –, le film pourra être intentionnellement réflexif au sens « fort » (c’est-à-dire autoréflexif) ou au sens « général » (c’est-à-dire opaque, dysnarratif ou invraisemblable). Il est maintenant possible de comprendre que si la réflexivité (du moins au sens « faible ») ne brise pas toujours l’illusion, la réflexivité (du moins au sens « fort »), n’est aussi qu’un moyen parmi d’autres grâce auquel le film peut la mettre à mal (Tableau V).

Trouve-t-on, dans le cinéma de Robert Lepage, des configurations opacifiantes, dysnarratives ou invraisemblables qui feraient dès lors de ses films des films anti-illusionnistes et peut-être même modernes? Oui et non. Les procédés s’y trouvent. Anti-illusionnistes, ils le sont parfois. Mais modernes, on peut en douter. En effet, ceux-ci semblent quelquefois accidentels (donc anti-illusionnistes sans être modernes) : mauvaise maîtrise de la narration, de l’organisation ou de l’invention qui peuvent faire décrocher certains spectateurs. En revanche, quand on décèle une forme d’intentionnalité, ces procédés ne font pourtant pas décrocher : ils peuvent être – diégétiquement, dramatiquement, symboliquement – motivés. Aussi continuerons-nous de soutenir que Robert Lepage est un cinéaste réflexif… et classique.

On trouve dans plusieurs de ses films des procédés délinéarisants qui opacifient le discours : on passe sciemment du noir et blanc à la couleur dans Nô ou dans La Face cachée de la lune, on floute volontairement les images dans Possible Worlds, on change intentionnellement le grain dans La Face cachée de la lune, on pratique consciemment des « jump cuts » dans Le Confessionnal et dans Nô. Mais dans tous ces cas, ces procédés n’ont pas pour but de nous faire décrocher, puisqu’ils sont tous justifiables : on passe d’un lieu à un autre ou d’un temps à un autre, on passe d’un univers (réel) à un autre (rêvé), on présente des images d’archives, on signifie la rapidité des explications ou la rudesse des actions, etc. Bref, ces procédés participent au film.

Effectue-t-on, en revanche, des entorses au récit (manque de progression, de résolution, de transformation, etc.) et ponctue-t-on les histoires d’invraisemblances difficilement justifiables? Oui. Dans La Face cachée de la lune, le « noyau » ouvert (comme dirait Barthes) par la thèse du personnage principal ne se referme jamais (à quoi a‑t-elle servi?); la discussion téléphonique qu’il a avec une ancienne amie marque une absence de progression (en quoi est-elle nécessaire?); son étourderie (il réussit enfin à se rendre en Russie pour le rendez-vous le plus important de sa vie… et il oublie d’ajuster l’heure!) et l’inconséquence de son frère (il dit être allergique au poisson, mais propose tout de même d’aller manger des sushis) manquent de vraisemblance. Cependant, bien qu’anti-illusionnistes, ces moments ne sont pas modernes en ce qu’ils sont manifestement le fruit de quelques maladresses scénaristiques, non d’une volonté affirmée de briser l’illusion.

Il ne nous reste maintenant qu’à explorer l’autre versant de la typologie de Gerstenkorn, constitué de la « réflexivité filmique », laquelle permettra d’ajouter deux autres sens à la réflexivité, de nommer deux autres possibilités offertes au film pour effectuer un « retour sur soi ». Gerstenkorn définit, dans un second temps, la « réflexivité filmique », catégorie qu’il subdivise en « réflexivité hétérofilmique », laquelle consiste en différents « jeux de miroir qu’un film est susceptible d’entretenir […] avec les autres films » (p. 9, nous soul.), et en « réflexivité homofilmique », laquelle consiste en différents « jeux de miroir qu’un film est susceptible d’entretenir […] avec lui-même » (ibid., nous soul.).

Pour exemplifier les cas de « réflexivité hétérofilmique », il évoque le « clin d’œil » et le « remake », à quoi il ajoutera sans tarder la « citation », l’« hommage » et la « parodie » (ibid.). Or, à vouloir classer tous les types de renvois rencontrés, cette énumération s’est rapidement montrée insuffisante. Inspiré par les travaux de Sébastien Babeux (De la citation à l’interférence. Croisements dans le film contemporain, U. de Montréal, 2004), nous pourrions, là encore, opérer une subdivision à cette sous-catégorie. Il faudrait parler de « renvois concrets » (catégorie à l’intérieur de laquelle se retrouvent les citations, les hommages, les parodies, les clins d’œil et les remakes, mais aussi les allusions, les références et les plagiats) et de « renvois non concrets » (catégorie à l’intérieur de laquelle se retrouvent les lieux communs, les clichés, les pastiches et ce que Babeux baptise les interférences, liens non intentionnels, mais tout de même effectués entre deux films, par un spectateur qu’on pourrait nommer « sur-compétent »). Ces différents renvois d’un film à un autre – peu importe leur modalité – représentent donc une autre façon grâce à laquelle le film marque son appartenance au cinéma et effectue un « retour sur soi », mais risquent aussi, fort probablement, de détourner légèrement l’attention du spectateur sagace – qui percevra le renvoi –, du monde sur lequel ouvre le film. En cela, un film sera « moderne ».

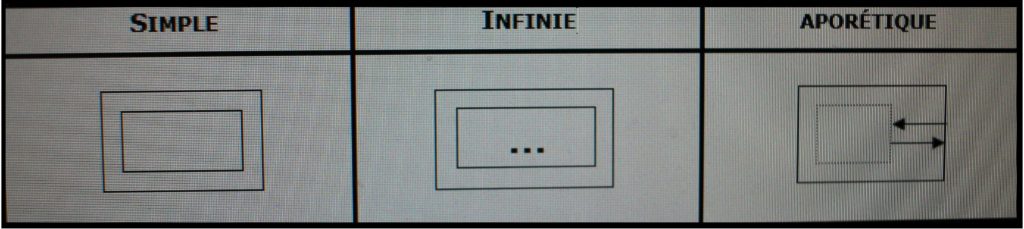

Pour exemplifier ensuite les cas de « réflexivité homofilmique », Gerstenkorn parle du film qui « se réfléchit lui-même » (p. 9) et évoque ces « fameuses compositions en abyme » (p. 10, nous soul.). Il n’en fallait pas plus pour inscrire dans cette case de sa typologie, une autre typologie, celle que Lucien Dällenbach a échafaudée pour rendre compte des « récits spéculaires ». Rappelant que l’expression « mise en abyme » a d’abord été empruntée, par André Gide, à l’art héraldique, Dällenbach précise comment le romancier parlait de ces « petit[s] miroir[s] » que l’on retrouvait dans certaines œuvres et qui réfléchissaient « à l’échelle des personnages, le sujet même de [l’]œuvre » (1977, p. 15, nous soul.). Gide comparait ce procédé à celui « du blason qui consiste, dans le premier, à en mettre un second “en abyme” », c’est-à-dire « au centre » (ibid.). L’« abyme », résumait le romancier, c’est « le cœur de l’écu » (p. 17). C’est ainsi que Dällenbach pose sa première définition : « est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude avec l’œuvre qui la contient » (p. 18).

Parcourant ensuite les ouvrages ayant porté sur la question, il remarque que plusieurs « auteurs confondaient sous un terme unique des réalités distinctes » (p. 59) et soutient que la mise en abyme pourra les incarner toutes les trois « sans jamais cesser de rester une » (p. 52). Il propose alors de parler – et c’est le principal apport de sa recherche – de trois « types » de mise en abyme : celle-ci sera « simple » quand le « fragment [emboîté] entretien[dra] avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude » (p. 51), elle sera « infinie » quand le « fragment [emboîté] entretien[dra] avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude et […] enchâsse[ra] lui-même un fragment qui…, et ainsi de suite » (ibid.) et elle sera « aporistique » – ou peut-être faudrait-il dire « aporétique » – quand le « fragment [emboîté sera] censé inclure l’œuvre qui l’inclut » (ibid.).

Au terme de ce survol, Dällenbach reformule sa définition (définition que nous reformulons à notre tour pour des besoins de clarté tout en respectant scrupuleusement la pensée de l’auteur) : « est mise en abyme tout miroir interne [ou toute œuvre emboîtée] réfléchissant [un aspect] du récit [ou de l’œuvre emboîtante] par réduplication simple, [infinie] ou [aporétique] » (p. 52, nous soul.). Offrons le tableau suivant, dont les illustrations sont de nous (Tableau VI).

Dällenbach insiste enfin sur ceci que, peu importe le type, toutes les mises en abyme possèdent deux « prédicats essentiels » (p. 60) : elles seront toutes « intra-diégétiques » (ou « emboîtées »)… et « réflexives ». Ainsi, puisque « la racine commune de toutes les mises en abyme [est] la notion de réflexivité » (p. 60, l’aut. soul.), que la mise en abyme contient, dans sa définition même, la notion de réflexivité – qui lui est inhérente ou intrinsèque –, nous proposons de parler, pour nommer ce sens-ci, de sens « étroit ». Par souci de cohésion, nous parlerons, pour nommer les films offrant des jeux de miroir avec d’autres films, de sens « large » (Tableau VII). On remarquera aussi que, dans cette typologie (qui constitue l’aboutissement de notre exploration), nous avons inscrit, au bas, les termes avec lesquels ces divers sens peuvent se confondre.

Le premier film auquel nous pensons pour illustrer ce cas de « réflexivité filmique » est évidemment Le Confessionnal. D’une part, une bonne partie du film renvoie au film de Hitchcock, I Confess, notamment en le citant (intertextualité), d’autre part, ce film dans le film est aussi une mise en abyme, en cela qu’il réfléchit un aspect essentiel, central, du film lui-même : la « loi du silence » (spécularité). Mais explorons maintenant plus avant, dans les films de Lepage, chacune de ces deux dernières possibilités : la réflexivité « homofilmique » (sens « étroit ») et la réflexivité « hétérofilmique » (sens « large »).

Explorons d’abord la réflexivité homofilmique (réflexivité au sens « étroit » : mise en abyme). Outre le film (de Hitchcock) dans le film (de Lepage), il se trouve aussi, à la fin du Confessionnal, une autre mise en abyme, verbale cette fois. Quand le chauffeur (François Papineau) ramène le cinéaste en voiture, il lui raconte une histoire qui réfléchit l’histoire du film. Dans Nô, la scène de Feydeau (jouée au début du film) annonce la scène de l’« amant dans le placard » (qui se « jouera », et pour vrai, plus tard dans le film). Mais les téléviseurs qui meublent ces deux films tiennent également lieu de mise en abyme en cela que, ceux que l’on trouve dans le sauna du Confessionnal réfléchissent le monde homosexuel dans lequel se retrouve Pierre (Lothaire Bluteau) et que celui que l’on trouve dans le salon des deux protagonistes de Nô permet au jeune couple (Alexis Martin et Anne-Marie Cadieux) de faire des liens entre l’échec du référendum de 1980 et la famille qu’il leur reste à fonder. Bref, les mises en abyme sont multiples chez Lepage, mais, là encore, leur usage n’est pas forcément moderne : il ne cherche ni à nous rappeler que nous sommes devant un film, ni à briser notre croyance dans la fiction.

Un exemple – un seul – de mise en abyme « moderne » (c’est-à-dire rompant l’illusion) se trouve toutefois (mais subrepticement) dans Nô : alors que François-Xavier (Éric Bernier) cherche Sophie (Anne-Marie Cadieux) lors de la fête japonaise, il passe devant un ensemble de téléviseurs faisant défiler des images pittoresques du Québec, dont celle du bonhomme Carnaval, figé dans une position toute semblable à celle qu’adopte le jeune amant déconfit. Là, l’ostentation avec laquelle la configuration se présente cherche sans doute, en suscitant le rire, à provoquer une légère distanciation.

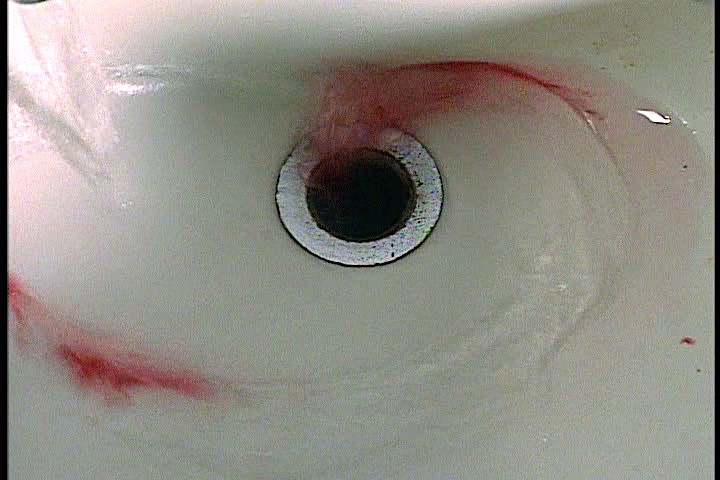

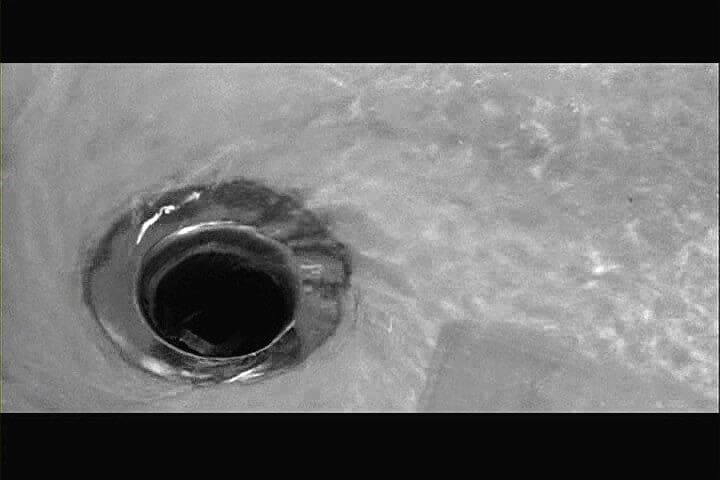

Explorons ensuite la réflexivité hétérofilmique (réflexivité au sens « large » : intertextualité). Outre la « citation » de I Confess (c’est-à-dire la présence, concrète, du film dans le film), Le Confessionnal contient aussi un « clin d’œil » (voire une « allusion ») à ce même film, notamment dans la façon dont il présente le Château Frontenac, filmé sous le même angle que celui par lequel Hitchcock ouvrait son film. Mais Le Confessionnal est aussi ponctué de renvois moins apparents et plus diffus à d’autres films du Maître, dont Psycho (1960) : le gros plan sur le tuyau d’évacuation du lavabo dans lequel Pierre nettoie ses pinceaux rappelle celui de la douche dans laquelle Marion Crane (Janet Leigh) se vide de son sang; la façon dont on filme l’assistante (Kristin Scott Thomas) au volant de sa voiture rappelle la façon dont Hitchcock filmait la fuite de Marion; même le motel ou la cuvette de toilette renvoient aussi, à leur façon, à Psycho. En ce sens, Le Confessionnal est réflexif et moderne. Mais faudrait-il aussi considérer comme une « allusion » – à Vertigo (1958) cette fois – la façon dont Lepage filme, à deux reprises, la cage d’escalier? À moins que ce ne soit là qu’un « lieu commun » (combien de films ont filmé la cage ainsi!), auquel cas il resterait bien classique.

Nous pourrions aussi trouver des renvois dans d’autres films de Lepage, lesquels marqueraient ainsi l’appartenance de ses films au cinéma en général, et éveilleraient chez le spectateur (compétent) la conscience d’être devant un film. Le moment où, dans Nô, Patricia (Marie Gignac) surprend son mari (Richard Fréchette) dans le placard de Sophie (Anne-Marie Cadieux) ne renverrait-il pas, dès le moment où les personnages se retrouvent soudainement sur une scène, à une scène semblable du Charme discret de la bourgeoisie (Luis Buñuel, 1972)? Et la scène du jeu d’échecs dans Le Confessionnal ne renverrait-elle pas à une scène semblable ponctuant deux westerns-spaghettis : C’è Sartana… vendi la pistola e comprati la bara (Giuliano Carnimeo, 1970) et Il grande duello (Giancarlo Santi, 1972)? Il faut toutefois se demander si ces renvois sont « concrets » (et donc intentionnels) ou s’ils ne sont pas plutôt le fruit de l’imagination débridée d’un spectateur sur-compétent (« non-concrets », et donc accidentels), auquel cas, les films, bien que réflexifs, seraient toujours classiques.

Notre tour d’horizon est-il maintenant complet? Avons-nous passé en revue – et exemplifié – tous les sens possibles? Gerstenkorn lui-même reconnaissait, à la dérobée, la possibilité de parler d’un dernier sens : la réflexivité au sens « métaphorique ». Il évoquait, en fait, des « métaphores réflexives » et citait, en note, « le cas de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock [qui] est relativement clair et [dont] la métaphore [est] délibérée » (p. 10, nous soul.).

Sa proposition n’allait cependant pas plus loin8. En somme, nous pourrions dire que tout personnage assis, regardant par une fenêtre, témoin d’une action sur laquelle il n’a pas prise, utilisant des moyens de captation ou de projection (jumelle, télescope, appareil photo, projecteur de diapositives) renverrait, indirectement, au spectateur lui-même, assis, passif, impuissant. Cette dernière possibilité, on le pressent, ouvre la porte à tout un jeu, invitant le spectateur à déceler ce qui se rapproche de près ou de loin du dispositif de production (caméra, micro, décor) et de celui de la réception (salle, écran, spectateur), puis à justifier les rapprochements qu’il effectuera.

Quelques moments, chez Lepage, permettraient d’illustrer cette réflexivité au sens « métaphorique ». D’une part, rappelons comment tout l’épisode felquiste, dans Nô, est filmé à travers des fenêtres, évoquant le cadre d’un écran de cinéma, voire d’un téléviseur (comme si ce moment sombre de notre histoire ne pouvait être abordé autrement que par une médiation, voire une médiatisation). D’autre part, rappelons aussi comment, dans Le Confessionnal, Pierre tente inlassablement d’effacer les traces de son passé en peignant sans relâche le mur de son appartement, tantôt en bleu, tantôt en vert (ce qui ne serait pas sans évoquer le fameux « green screen » ou « blue screen » grâce auxquels un cinéaste peut intégrer dans son film, après le tournage, toutes les images souhaitées).

Ce sens « métaphorique » rappelle-t-il forcément au spectateur qu’il est devant un film, brise-t-il inévitablement sa croyance dans la fiction? Il risque, en effet, de faire décrocher le spectateur compétent, en cela que celui-ci y percevra un renvoi au dispositif énonciatif. Mais ce même spectateur pourra tout aussi bien, étant donné sa compétence, réintégrer la fiction en interprétant cette configuration, en lui prêtant un sens, en en justifiant la présence. Dès lors, elle perdra un peu de sa modernité pour redevenir classique.

Bref, le cinéma de Robert Lepage est sans nul doute réflexif, et ce, dans tous les sens recensés ici : « propre », « figuré », « philosophique », « englobant », « faible », « fort », « général », « étroit », « large » et « métaphorique ». Mais cette réflexivité, même quand elle brise la croyance, même quand elle est anti-illusionniste, n’est qu’à de rares moments, moderne. Rarement, chez Lepage, on cherche à signifier intentionnellement le fait de faire du cinéma afin de briser la croyance du spectateur, voire de susciter une distanciation critique qui lui permettrait de réfléchir au cinéma. Fort des distinctions proposées ici, il serait intéressant qu’une semblable recherche porte sur l’ensemble de son œuvre théâtrale. On pourrait dès lors dire en quoi Robert Lepage est un dramaturge moderne… et peut-être réflexif.

Bibliographie

BABEUX, Sébastien, De la citation à l’interférence : croisements dans le film contemporain (mémoire de maîtrise rédigé sous la direction de Bernard Perron), Université de Montréal, 2004, 120 f.

BABEUX, Sébastien, « Le spectateur hors jeu : investigation ludique de réseau interférentiel », dans Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, n° 9, Jouer (sous la direction de Bernard Perron), Centre de recherches sur l’intermédialité (CRI), Montréal, 2007, pp. 79–98

BAL, Mieke, « Mise en abyme et iconicité », Littérature, n° 29 : Le travail des mots, Paris, éd. Larousse, février 1978, pp. 116–128

BAL, Mieke, Narratologie : essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes, Utrech, HES Publishers, © 1977, Paris, éd. Klincksieck, coll. « Les Instances du récit », 1984, 199 p.

BLÜHER, Dominique, Le cinéma dans le cinéma : film(s) dans le film et mise en abyme, Paris, éd. des Presses universitaires du Septentrion, coll. « Thèse à la carte », 1997, 362 p.

Bourdieu, Pierre, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (nouvelle édition revue et corrigée), Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », ©1992, 1998, 567 p.

CASETTI, Francesco, D’un regard l’autre : le film et son spectateur (traduit de l’italien par Jean Châteauvert et Martine Joly), Lyon, éd. des Presses universitaires de Lyon, coll. « Regards et écoutes », 1990, 205 p.

Cerisuelo, Marc, Hollywood à l’écran. Essai de poétique historique des films : l’exemple des métafilms américains, Paris, éd. des Presses de la Sorbonne Nouvelle, coll. « L’œil vivant », 2001, 359 p.

Dällenbach, Lucien, Le récit spéculaire : essai sur la mise en abyme, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1977, 247 p.

Dällenbach, Lucien, « Mise en abyme », dans Dictionnaire des genres et des notions littéraires, Paris, éd. Encyclopédie Universalis et Albin Michel, 1997, pp. 11–14.

DEREMETZ, Alain, Le Miroir des Muses : poétiques de la réflexivité à Rome, Paris, éd. des Presses universitaires du Septentrion, coll. « Racines & Modèles », 1995, 497 p.

GENIN, Christophe, Réflexions de l’art : essai sur l’autoréférence en art, Paris, éd. Kimé, coll. « Esthétique », 1998, 360 p.

Févry, Sébastien, La mise en abyme filmique : essai de typologie, Liège, éd. du CEFAL, coll. « Grand écran, petit écran. Essais », 2000, 175 p.

GAUDREAULT, André et François JOST, Le récit cinématographique (2e éd.), Paris, éd. Armand Colin, coll. « Armand Colin Cinéma », © 1990 (éd. Nathan, coll. « Nathan Université. Cinéma et image), 2005, 159 p.

GERSTENKORN, Jacques, « À travers le miroir. Notes introductives », Vertigo, n° 1, Le cinéma au miroir, Paris, 1987, pp. 7–10.

Jost, François, Le temps d’un regard : du spectateur aux images, Québec, éd. Nuit blanche et Paris, éd. Méridiens Klincksieck, coll. « Du cinéma », 1998, 184 p.

Jost, François, L’œil-caméra : entre film et roman, Lyon, éd. des Presses universitaires de Lyon, coll. « Linguistique et sémiologie », 1987, 162 p.

Jost, François, Un monde à notre image : énonciation, cinéma, télévision, Paris, éd. Méridiens Klincksieck, 1992, 140 p.

JOURNOT, Marie-Thérèse, Le vocabulaire du cinéma (sous la direction de Michel Marie), Paris, éd. Nathan Université, coll. « 128 », © 2002, 2003, 125 p.

LETAWE, Céline, Eleni MOURATIDOU et Valérie STIÉNON, MethIS. Méthodes et Interdisciplinarité en Sciences humaines, vol. 3. Étendues de la réflexivité, Liège, Presses universitaires de Liège, 2010, 253 p.

MELLIER, Denis, Textes fantômes : fantastique et autoréférence, Paris, éd. Kimé, coll. « Détours littéraires », 2001,181 p.

METZ, Christian, Langage et cinéma, Paris, éd. Larousse, coll. « Langue et langage », 1971, 223 p.

Metz, Christian, L’énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, éd. Méridiens Klincksieck, 1991, 228 p.

MORRISSETTE, Bruce, « Un héritage d’André Gide : La duplication intérieure », Comparative Literature Studies, n° 8, 1971, pp. 125–142.

RICŒUR, Paul, Temps et récit (tome II), Paris, éd. du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1984, 233 p.

STAM, Robert, Reflexivity in Film and Literature : from Don Quixote to Jean-Luc Godard, Michigan, UMI Research Press, coll. « Studies in cinema », 1985, 285 p.

Takeda, Kiyoshi, « Le cinéma auto-réflexif : quelques problèmes méthodologiques », Iconics. The Japan Society of Image Arts and Sciences, Tokyo, 1987, pp. 83–97.

UNWIN, Timothy Andrew, Textes réfléchissants : réalisme et réflexivité au dix-neuvième siècle, Bern, Peter Lang, coll. « French studies of the Eighteenth and Nineteenth Centuries », 2000, 216 p.

Notice biographique

Jean-Marc Limoges est titulaire d’une maîtrise en Études françaises (Université de Montréal) et d’un doctorat en Littérature et arts de la scène et de l’écran (Université Laval). Il s’intéresse à la réflexivité, à la mise en abyme et à la métalepse ainsi qu’aux questions de narration, de focalisation et d’ocularisation au cinéma. Ses recherches ont été présentées sous forme d’articles (Cahiers de narratologie, Cinéma & Cie, Cinergie, Syn-thèse, Textimage, Humoresques, Artifice) et de communications (au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en France, en Suisse, en Autriche). Il enseigne la littérature et le cinéma au cégep et à l’université. Il est rédacteur pour Panorama-Cinéma et Liberté.

- Voir M. Bal (1978, p. 116 et 118), Ch. Metz (1991, p. 94), A. Deremetz (1995, p. 7), L. Dällenbach (1997, p. 11), Ch. Genin (1998, p. 7–10), T. Unwin (2000, p. 5), M. Cerisuelo (2001, p. 18–21 et 75), D. Mellier (2001, p. 17), M.-T. Journot (2003, p. 53–54), S. Badir et E. Mouratidou (2010, p. 12).↩

- Voir, de Sémir Badir et d’Eleni Mouratidou, l’« Introduction » (p. 8) à la revue MethIS. Étendues de la réflexivité (2010) et, dans le même numéro, l’article « Vers une typologie de la réflexivité » de Laurent Demoulin (p. 51). Voir aussi, de Timothy Unwin, l’ouvrage Textes réfléchissants. Réalisme et réflexivité au dix-neuvième siècle (2000, p. 7).↩

- Voir B. Morrissette (1971, p. 126), L. Dällenbach (1977, p. 60, n. 1), P. Ricœur (1984, p. 38), P. Bourdieu (1998, p. 398), Ch. Genin (1998, p. 9), T. Unwin (2000, p. 5), D. Mellier (2001, p. 17), S. Badir et E. Mouratidou (2012, p. 8).↩

- Il redira que, dans le métafilm, il y a « la représentation des agents de la production cinématographique » (p. 108, l’aut. soul.) et que « le spectacle cinématographique […] y est présenté par ses deux côtés, le tournage et la projection » (p. 109, l’aut. soul.), mais aussi que le métafilm présente « la production d’un état ou bilan documentaire qui concerne l’époque contemporaine du film […] ou un moment déterminé […] de l’histoire du cinéma » (p. 108), tout en ajoutant que le métafilm « offre le spectacle d’une “lutte à mort” entre deux conceptions du septième art » : « le muet versus le parlant », « le cinéma des studios et la fin de ce paradigme », « comique vs dramatique », etc.↩

- Voir Fr. Jost (1987, p. 31–32; 1998, p. 35), Fr. Casetti (1990, p. 40), Ch. Metz (1991, p. 12), Fr. Jost et A. Gaudreault (1991, p. 44), Fr. Jost (1998, p. 35).↩

- METZ, Christian, L’énonciation impersonnelle ou le site du film, p. 20 (n. 27). M. Takeda nous a d’ailleurs lui-même éclairé quant à l’utilisation de ces deux termes. Dans une lettre datée du 10 décembre 2005, il nous disait : « D’abord, en ce qui concerne la terminologie, je ne pense pas qu’il y eût – du moins à l’époque où je rédigeais ma thèse – une distinction explicite entre les deux termes, avec ou sans le préfixe “auto-”. Je me souviens qu’au séminaire de Metz, on disait soit “réflexivité”, soit “auto-réflexivité”, pour désigner communément cet effet de remise en cause du dispositif cinématographique. […] Disons donc que, du moins, à l’aube de la problématique de la réflexivité au cinéma, la présence ou l’absence du préfixe n’était pas forcément pertinente, et qu’avec les développements ultérieurs de recherches, on a opté pour le terme sans le préfixe. Par contre, en ce qui concerne la distinction entre deux niveaux de la réflexivité, à savoir la réflexivité qui joue au niveau de l’énoncé et celle qui joue au niveau de l’énonciation, il est évident que leur distinction est capitale pour saisir la véritable portée de cette notion. »↩

- On remarquera que ce sens « général », en zone ombragée, « déborde » sur la réflexivité cinématographique. C’est que le « discours » est évidemment propre à chaque art (le cinéma s’exprime par des moyens qui lui sont propres et qui sont différents de ceux grâce auxquels s’expriment la littérature, le théâtre). Cependant, puisqu’il est de mise de parler essentiellement de l’énonciation quand on parle de réflexivité, il nous a semblé judicieux d’inscrire les phénomènes qui touchent la narration sous la « réflexivité cinématographique », tout en leur donnant un sens « général », qui empêche de briser la triade canonique discours/récit/histoire.↩

- Néanmoins, l’exemple de Rear Window se retrouve sous la plume d’autres théoriciens. Pour Robert Stam, ce film « souligne constamment, par analogie, l’abus voyeuriste que propose si souvent le cinéma » (p. 46, nous soul.) et nous montre la transformation d’un personnage qui est aussi « une “allégorie” de la transformation engendrée chez le spectateur » (p. 55, nous soul.); Dominique Blüher évoquait elle aussi l’« allégorie du cinéma » (p. 4, nous soul.). Christian Metz pensait quant à lui aux « traces qui choisissent la voie de la symbolisation [et] qui traduisent par des métaphores obsédantes ce qui régit le texte » (p. 57, nous soul.), tandis que Francesco Cassetti énumérait pour sa part les « traces qui choisissent la voie de la symbolisation (comme certaines insertions récurrentes – miroir, fenêtre, œil – qui traduisent par des métaphores obsédantes ce qui régit le texte) » (p. 57, nous soul.).↩