Thomas Carrier-Lafleur

Résumé

Cet article propose une analyse comparée de deux adaptations cinématographiques d’œuvres d’Anne Hébert : d’une part, Kamouraska, réalisé en 1973 par Claude Jutra, qui adapte le roman éponyme de 1970 ; d’autre part, Le Torrent, réalisé en 2011 par Simon Lavoie, qui adapte la nouvelle liminaire du recueil publié par l’autrice en 1950. En particulier, nous étudierons la représentation du temps qui est à l’œuvre dans ces deux films, afin d’insister sur la complémentarité des démarches choisies par les cinéastes pour adapter la complexité temporelle du récit hébertien : alors que Lavoie, entre autres par le recours à l’héritage cinéphilique, vise la création d’un temps long et continu, quitte à détourner l’esthétique de la nouvelle, Jutra tente plutôt de produire une forme narrative contrariée où le mélange intermittent des temporalités est la traduction du bouillonnement intérieur de son personnage principal. Témoignant de deux époques bien distinctes du cinéma québécois, Kamouraska et Le Torrent soulignent enfin comment un matériau littéraire comme celui d’Anne Hébert, en raison de son ambition, lance au cinéma le défi d’expérimenter ses limites et de réfléchir à ses propres possibilités d’expression.

Summary

This article proposes a comparative analysis of two cinematographic adaptations of works by Anne Hébert: Kamouraska, directed in 1973 by Claude Jutra, who adapted the eponymous novel of 1970, and Le Torrent, directed in 2011 by Simon Lavoie, who adapts the opening text of the collection published by the author in 1950. In particular, I will look at the representation of time that is at work in these two films, the better to insist on the complementarity of the approaches chosen by the filmmakers to adapt the temporal complexity of Hébert’s narrative: whereas Lavoie, through the use of the cinephilic heritage, aims at the creation of a long and continuous time, even if it diverts the aesthetics of Hébert’s story, Jutra tries rather to produce a contrary narrative form where the intermittent mixture of temporalities is the translation of the inner torments of his main character. Bearing witness to two distinct epochs of Quebec cinema, Kamouraska and Le Torrent finally highlight how a literary material like Anne Hébert’s, because of its ambition, challenges cinema to experiment with its limits and reflect on its own potential of expression.

Le temps retrouvé, c’est du théâtre. — Anne Hébert, Le Premier Jardin

Le présent article propose de mettre en perspective le traitement de la temporalité dans deux adaptations cinématographiques de l’œuvre d’Anne Hébert : Kamouraska (1973) de Claude Jutra et Le Torrent (2011) de Simon Lavoie. À la suite des analyses de Janet M. Paterson (2004) sur l’importance de « l’Autre romanesque », nous montrerons comment, même transposée dans un autre média, la représentation de la mémoire est toujours synonyme chez Hébert d’une réflexion sur l’altérité1. Le défi de l’adaptation sera précisément de trouver le moyen d’en traduire les différents aspects, et, même, de se les approprier afin de les transformer de l’intérieur. C’est justement ce que tentent Jutra et Lavoie, de deux manières complémentaires : l’adaptation du Torrent visera la connexion avec un temps long, continu et immersif, alors que l’adaptation de Kamouraska va produire une narrativité largement contrariée, ponctuée d’attractions, d’achoppements et d’intermittences. De plus, là où Lavoie utilise le matériau hébertien pour proposer une réflexion qui allie l’histoire québécoise à l’héritage cinéphilique, Jutra ancre son adaptation dans un temps immobile et cyclique, régi par la coexistence difficile entre le rêve et la réalité. Mélange des durées, brouillage des modes de perception, court-circuit entre les souvenirs et les affects, l’œuvre d’Anne Hébert offre au cinéma l’occasion de réfléchir à ses propres possibilités esthétiques. Adapter la littérature revient ici à proposer différentes visions de l’art cinématographique.

Kamouraska : la fracture intérieure

C’est la dimension maladive du temps qui est au cœur du film de Jutra, qui fait le choix esthétique de se concentrer sur l’intériorité du personnage d’Élisabeth, au détriment des enjeux historiques et sociaux du texte. Comptant parmi les enjeux importants de l’œuvre, la maternité sera l’élément moteur d’une vision tragiquement cyclique du temps : « Je n’ai été qu’un ventre fidèle, une matrice à faire des enfants » (Hébert, 1970, p. 10). Le chagrin d’Élisabeth vient du fait que, dans sa vie d’épouse malheureuse, les enfants se succèdent comme les saisons. À ce ronron du cycle de l’enfantement, elle préfère et espère l’instant de la passion. Constituée d’une série de courts fragments non chronologiques, la narration d’Hébert tente justement de donner corps au désir. Dans son adaptation, Jutra fait face au même problème, à ceci près que la représentation du temps et des fantasmes au cinéma ne jouit pas de la même liberté qu’en littérature, où le dispositif de représentation est moins « lourd » que la technique cinématographique. Par ailleurs, la généralité des mots accentue naturellement le caractère incertain et halluciné du récit2, alors que Jutra, qui semble malgré tout revendiquer un certain classicisme dans sa recherche d’une temporalité duelle, doit déployer une lourde grammaire cinématographique pour faire ressentir au spectateur la fracture du temps provoquée par les remords et la culpabilité d’Élisabeth. C’est bien dans cette hésitation jamais résolue entre la facture relativement classique du récit et un désir moderne de déconstruction de l’action et de la temporalité que se trouve l’intérêt de l’adaptation de Kamouraska par Jutra. Film sur la notion d’altérité, il s’agit d’une œuvre elle-même double, duelle, qui, à l’instar de la filmographie du réalisateur prise dans son ensemble, oscille entre le classicisme et l’expérimentation, tentant d’adopter simultanément les deux esthétiques. Essayons maintenant de démêler ces différentes pistes et de replacer la production dans son contexte pour tenter de trouver l’unité, même paradoxale, de Kamouraska.

Dans sa biographie de Claude Jutra, Yves Lever qualifie Kamouraska du « film le plus ambitieux de l’histoire du cinéma québécois » (p. 214). L’ambition vient entre autres de ce désir d’adapter dans une forme filmique relativement traditionnelle l’incohérence temporelle savamment orchestrée par Hébert. À ce moment de la carrière de Jutra, Kamouraska occupe une place bien particulière, car il s’agit de sa première adaptation d’une œuvre littéraire. Comme c’est souvent le cas avec de tels projets, la liberté du cinéaste s’en trouve amoindrie. Il doit entre autres négocier avec des producteurs plus présents qu’à l’habitude et composer avec Hébert, qu’il avait déjà rencontrée à Paris en 1959 et qui a tenu à coscénariser le film. Mais le plus grave problème auquel le cinéaste fait face demeure celui de la durée du film, en raison de la nature même de l’œuvre adaptée. Le premier montage durait plus de 3 h 40. Les producteurs, français surtout, réclament un film qui ne dépasse pas les deux heures, afin qu’il soit facilement exportable. Jutra doit donc couper, réduire l’expérience temporelle du film, s’éloigner encore plus de la mécanique du roman. Il arrive à réduire le film à 2 h 30, non sans des coupures qu’il regrette amèrement. Renée Lichtig s’occupera ensuite des dernières coupes pour atteindre la durée demandée. Trois ans avant son suicide, Jutra obtiendra enfin le droit de revoir le montage du film, pour la télévision et le marché de la vidéo. Le biographe du cinéaste croit que ces remaniements ont été inutiles : « le film [est] trop long à cause de détails inutiles, de longueurs et d’incohérences. […] Il ne valait peut-être pas la peine de mettre autant d’énergie pour aboutir à une version qui n’améliore pas l’originale » (p. 226). Mais la situation n’est peut-être pas si simple, car une telle remarque fait fi de la nature du roman d’Hébert, qui, précisément, est construit sur la traduction affective des souvenirs, et non seulement sur leur chronologie réelle. Encore faut-il répondre à la question suivante : qu’est-ce qui, dans l’œuvre antérieure de Jutra, résonne avec l’« incohérence » temporelle de Kamouraska ? Existe-t-il une unité stylistique souterraine qui permettrait de mieux comprendre l’éclatement et l’ambivalence esthétique de l’adaptation ?

Une des constantes de la filmographie jutrasienne est que ses films les plus réussis orchestrent la rencontre du dispositif cinématographique avec l’univers mental des sujets qui se trouvent à l’écran. Un des exemples les plus probants de ce procédé se trouve dans Félix Leclerc, troubadour (1958), où Jutra mène un double projet : d’une part, il met en scène les « coulisses » du dispositif cinématographique pour renverser les codes du documentaire classique à l’Office National du Film (ceux du film-portrait donnant à voir l’artiste dans son intimité) ; d’autre part, il procède à une poétisation de l’image et du montage qui permet à la technique cinématographique de performer plutôt que de dire l’univers de Leclerc. Jutra juge ainsi que le portrait documentaire, dans sa forme traditionnelle, n’accède pas réellement à l’intériorité des sujets qu’il représente. Le procédé se trouve aussi dans l’autofiction qu’est À tout prendre (1963), à ceci près que l’intériorité qu’il s’agit de pénétrer est maintenant celle du cinéaste lui-même, qui joue son propre rôle. Or, cette intériorité n’est jamais aussi sondée que dans les séquences où se déploie de manière ostensible et revendiquée une inventivité formelle. Paradoxalement, Jutra en dit davantage sur lui par l’utilisation originale de la technique cinématographique que dans les moments de pure confession. La vérité biographique n’est pas tant dans le contenu que dans la forme. Cette adéquation entre recherche esthétique et exposition de l’intériorité sera également centrale dans Kamouraska, même si le résultat est somme toute moins enthousiasmant que dans les opus précédents.

« Le temps retrouvé s’ouvre les veines » (1970, p. 115), lit-on chez Anne Hébert, pour signifier la violence des souvenirs qui accablent Élisabeth. Le dispositif romanesque de Kamouraska vise à rendre sensible le temps d’une vie, en le rendant aussi visible que le sang. C’est là d’ailleurs un des motifs du texte hébertien qui, contrairement à la brièveté maladive des fragments narratifs volontairement illogiques, appelle naturellement un traitement cinématographique (on pense au motif du sang dans la neige et à l’impact extra narratif que cette vision provoque).

Tout en orchestrant une montée dramatique qui revient chronologiquement sur les principaux événements de la vie d’Élisabeth, Jutra se donne pour défi de faire du meurtre d’Antoine Tassy un traumatisme qui ne peut se restreindre à une seule strate temporelle et qui, par là, va envahir tous les souvenirs de la protagoniste. Film témoignant d’une chronologie largement évolutive, Kamouraska, comme l’œuvre source, est donc hanté par la répétition spectrale du crime de George Nelson et d’Élisabeth. Cet événement ne peut d’ailleurs être que fantasmé, puisque Élisabeth, bien qu’elle ait participé à son orchestration, n’était pas présente lors du drame. Dès le début du film, des images subliminales – cheval noir fonçant à toute allure sur un chemin de neige, charrette qui traverse le lointain, lac gelé, sang dans la neige, etc. – apparaîtront à l’écran et parasiteront le présent de la narration. Bien que le spectateur comprenne assez rapidement qu’il s’agit de figures qui peuplent l’imaginaire d’Élisabeth bien des années après l’événement, tous ces motifs possèdent également une autonomie esthétique et narrative. C’est, peut-on avancer, l’ambition de Jutra que de donner accès à l’univers mental et fantasmatique de sa protagoniste sans pour autant réduire ces images à n’être que des souvenirs ou des chimères. Non sans rappeler les performances musicales dans Félix Leclerc, troubadour, les moments plus expérimentaux d’À tout prendre ou même les vignettes fantasmatiques de Wow (1969), ces séquences multitemporelles et ontologiquement floues qui rythment Kamouraska visent à dépasser leur statut d’analepse ou de prolepse : ce sont, aussi, des « attractions », au sens qu’André Gaudreault et Tom Gunning donnent à ce terme3. Fasciné par le cinéma à trucs d’un Méliès et plus tard d’un Cocteau, Jutra, modernisant le processus par l’influence de la Nouvelle Vague et du Nouveau Roman, a pu tenter d’offrir une telle impunité narrative aux souvenirs du meurtre d’Antoine Tassy, qui devient une matrice à générer de l’inventivité cinématographique. Mettant en valeur de tels moments, la version longue du film remontée par Jutra ira en ce sens. Dans ce film qui, même dans sa dernière itération, n’ira cependant pas jusqu’au bout de ses audaces, on note ainsi que la dimension sauvage du temps se matérialise à travers une série de signes qui visent un double emploi, à la fois narratif et attractionnel. Dans cette optique, le travail du spectateur est de reconstituer et recomposer les différentes visions temporelles vécues par Élisabeth lors de sa nuit d’insomnie, tout en appréciant l’apparition de ces figures pour elles-mêmes, indépendamment de leur potentiel narratif.

Or, contrairement aux tentatives antérieures du réalisateur, où les moments d’intériorité s’insèrent naturellement dans la trame narrative, Kamouraska donne l’impression d’en faire à la fois trop et pas assez : trop classique pour être réellement moderne, trop moderne pour satisfaire aux exigences classiques. D’une part, la trame narrative du film n’est pas complètement efficace, d’où l’effet de longueur ressenti par les spectateurs (peu importe la version du film). En dépit des différents montages, la progression narrative ne répond pas aux attentes du public, pas plus qu’elle n’a répondu à celles des producteurs. D’autre part, les séquences attractionnelles et volontairement discontinues défendues par Jutra n’arrivent pas à témoigner de la même hardiesse et de la même inventivité que celles de ses films antérieurs. Notons cependant que cette ambivalence et cette hétérogénéité peuvent aussi être comprises comme un intérêt, voire une force du film. Tentant de traduire par une dialectique temporelle la pathologie affective d’un personnage qui a l’impression d’avoir raté sa vie, Kamouraska répond bien à l’expression que François Truffaut réservait à Marnie (Alfred Hitchcock, 1964) : c’est un grand film malade.

Un motif particulièrement significatif du répertoire jutrasien est peaufiné dans Kamouraska : celui du miroir brisé, que l’on trouvait déjà dans la scène d’ouverture d’À tout prendre. C’est par lui que le film renverse la nature autobiographique de son propos pour basculer dans un univers de fantaisie, tel le miroir de Carroll. Avant de se préparer pour se rendre à la soirée où il ne sait pas encore qu’il rencontrera Johanne, le personnage de Claude enfile plusieurs costumes devant la glace : Pierrot lunaire, savant fou, criminel armé. L’enfance, l’âge adulte et la rébellion contre la société. Le dernier de ces personnages tire un coup de fusil dans le miroir, le fracassant en mille morceaux qui métaphorisent les différents pans de la personnalité multiple de Claude. Révélateur de la subjectivité, À tout prendre est à l’image de ce miroir brisé qui illustre la fragmentation d’un univers mimétique au profit de la pluralité du monde intérieur. Cette figure médiatise aussi la structure rhapsodique du film, dont le déroulement narratif, comme souvent dans le cinéma féérique de Jutra, avance à coup d’attractions et de morceaux de bravoure formels.

On retrouve une scène analogue dans Kamouraska, alors qu’Antoine, se réveillant d’un cauchemar, encore endormi, se fracasse la tête sur le miroir de sa chambre, sous le regard affolé d’Élisabeth. Un filet de sang coule de son front, à l’endroit même où George logera une balle. Le miroir est fracturé, renvoyant plusieurs images incompossibles de la réalité. Avec cette figure, le film cristallise l’essentiel de son propos : dans la glace brisée, Élisabeth est un être déformé, multiple. Surtout, par la courbure et l’asymétrie de l’image, elle est donnée à voir comme une figure terrifiante, alors que, paradoxalement, c’est elle qui dit avoir peur d’Antoine. Après avoir constaté la folie d’Antoine, Élisabeth s’éloignera de plus en plus des normes sociales et de son rôle de bonne épouse. Elle deviendra même une mère dévorante, qui ne tue pas pour protéger ses enfants, mais pour ne plus avoir d’enfants, c’est-à-dire pour se libérer de son statut de mère. Le miroir brisé est donc un motif temporel et éthique qui anticipe à la fois le changement dans le comportement d’Élisabeth et le meurtre à venir d’Antoine. Nous plongeant au cœur de cette fracture, le film explore tous les embranchements de la folie meurtrière et libératrice du personnage féminin, dont le crime parfait demeure malheureusement irréalisable.

Pour le dire en termes deleuziens, qui s’appliquent assez naturellement au film de Jutra, la fragmentation du miroir dans le régime du cinéma moderne signifie généralement le passage dans le circuit de l’« image-cristal », c’est-à-dire dans une coexistence du réel et de l’imaginaire. Dans la description que fait le philosophe de ce concept, on retrouve le cœur du projet de Jutra avec Kamouraska, où l’essentiel de la proposition esthétique du film vise à présenter les hallucinations autour du meurtre d’Antoine à la fois comme des visions imaginaires d’Élisabeth et comme des attractions objectives pour le spectateur. Ces dimensions participent de la description que fait Deleuze de la notion de « cristal » au cinéma :

L’image-cristal, ou la description cristalline, a bien deux faces qui ne se confondent pas. C’est que la confusion du réel et de l’imaginaire est une simple erreur de fait, et n’affecte pas leur discernabilité : la confusion se fait seulement « dans la tête » de quelqu’un. Tandis que l’indiscernabilité constitue une illusion objective ; elle ne supprime pas la distinction des deux faces, mais la rend inassignable, chaque face prenant le rôle de l’autre dans une relation qu’il faut qualifier de présupposition réciproque, ou de réversibilité […] L’indiscernabilité du réel et de l’imaginaire, ou du présent et du passé, de l’actuel et du virtuel, ne se produit donc nullement dans la tête ou dans l’esprit, mais est le caractère objectif de certaines images existantes, doubles par nature. Deux ordres de problèmes se posent alors, l’un de structure, l’autre de genèse. (p. 94)

Après la fragmentation du miroir, qui révèle tous les circuits de l’image, les barrières entre le réel et l’imaginaire tombent, de même que les frontières entre les temporalités deviennent encore plus poreuses. C’est à ce moment précis du film que l’apparition sauvage des souvenirs et des chimères met à mal de manière plus systématique la bonne tenue du récit. L’image-cristal s’inscrit aisément dans la diégèse si on l’assimile à l’imaginaire d’Élisabeth, mais, prises en elles-mêmes, ces marottes meurtrières font dérailler la progression logique et émotionnelle du film, puisqu’elles y ajoutent une forme de plasticité. Pour le meilleur et pour le pire, donc, Kamouraska repose sur cette indiscernabilité des régimes de vérités et des strates de temps : à la fois kaléidoscope des souvenirs d’Élisabeth et scène où Jutra peut exhiber son brio démiurgique.

Évidemment, cette monstration du temps comme spectacle et attraction crée aussi un dialogue avec la poétique hébertienne. Au-delà des questions de fidélité propres à l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire éminemment complexe – et sans doute inadaptable –, l’intérêt de Kamouraska est à trouver dans cette rencontre d’affinités esthétiques qui concernent la représentation du temps et de l’intériorité, sujets qui transcendent le média qui les supporte. Avec Kamouraska de Jutra, le roman devient un miroir dans lequel le cinéma se regarde, explore ses limites et expérimente des formes narratives nouvelles. Il en va de même avec l’adaptation du Torrent par Simon Lavoie.

Le Torrent : les circuits de l’Histoire

Comme la plupart des récits d’Anne Hébert, « Le Torrent » est narré à la première personne, et son principal sujet est le déploiement de l’intériorité. À l’instar de l’insomnie d’Élisabeth, la surdité de François est un élément privilégié pour faire plonger le lecteur dans la subjectivité profonde du personnage. Cependant, comme il s’agit d’une nouvelle, soit un récit bref axé sur la révélation d’une énigme sous la forme d’une chute, la thématique de l’intériorité emprunte d’autres schémas et d’autres structures.

En effet, comme le proposent Félix Guattari et Gilles Deleuze, « il y a nouvelle lorsque tout est organisé autour de la question “Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui a bien pu se passer ?” » (p. 235). Dans cette logique, le conte, lui, tourne autour de la question « qu’est-ce qui va se passer ? », tandis que le roman serait le mélange organique de ces questions, avec des analepses et des prolepses, comme on a pu le voir avec Kamouraska. « La nouvelle est fondamentalement en rapport avec un secret (non pas avec une matière ou un objet du secret qui serait à découvrir, mais avec la forme du secret qui reste impénétrable) » (p. 237), ajoutent les deux philosophes. Ces propos ne sont pas sans rappeler ceux d’Alfred Hitchcock, qui, dans ses entretiens avec François Truffaut, associe justement la forme du long métrage à celle d’une nouvelle : « A film cannot be compared to a play or a novel. It is closer to a short story, which, as a rule, sustains one idea that culminates when the action has reached the highest point of the dramatic curve » (p. 70). Il y a sans doute un rapprochement à faire entre l’indépendance de la « forme » du secret par rapport à son « objet », dont parlent Deleuze et Guattari, et le « suspense » hitchcockien, puisque, dans les deux cas, il s’agit d’un rapport au temps axé sur la révélation en elle-même, et non sur la révélation de quelque chose. C’est le « MacGuffin », par nature indéfinissable, mais autour duquel pourra se structurer le récit. Il est le dispositif qui vient souligner que le rapport au temps sera traité sur le mode de l’interrogation.

Il faut d’ailleurs remarquer que le cinéma d’Hitchcock est présent dans l’adaptation de Lavoie, ce qui n’est pas sans surprendre. Vers la 126e minute, Amica, la mystérieuse jeune femme qu’a achetée François, apporte un verre d’eau empoisonnée au maître de la maison afin de le droguer, partir avec ses quelques objets de valeur et rejoindre son complice. Par l’accent mis sur la couleur blanchâtre de l’eau, l’insistance sur la montée des marches, l’utilisation des plongées, le ralenti des mouvements et la création de l’ambiance sonore, la mise en scène évoque explicitement la scène du verre de lait potentiellement empoisonné dans Suspicion (1941), à ceci près que les rôles sont inversés (c’est l’homme qui est alité et la femme qui apporte le breuvage). Comme on le verra avec le rappel tout aussi limpide de certaines scènes de l’œuvre de Tarkovski, Lavoie affiche ici une volonté d’inscrire son adaptation non seulement dans un contexte québécois – celui d’une « Grande Noirceur » et d’un contrôle de l’Église sur les individus –, mais aussi, par ces références répétées à deux réalisateurs iconiques, dans le contexte transhistorique de l’histoire du cinéma et des formes filmiques. La recherche mémorielle du souvenir personnel se double ainsi d’une plongée dans le temps long de l’histoire collective. Ce procédé reprend certaines idées que l’on trouvait déjà chez Jutra, mais remplace la monstration attractionnelle du temps par une plongée dans la durée créative d’un art et d’un média. Il ne s’agit plus d’attraction, mais d’intégration narrative dans une métahistoire, à partir de certaines figures-clés, que le film tente d’actualiser non moins ardemment qu’il tente d’adapter le texte hébertien. Par la référence à Hitchcock, Lavoie revendique implicitement la dynamique du suspense ; par celle à Tarkovski, il tente d’élever le cinéma à une réflexion proprement métaphysique. Or, malgré ces influences, l’essentiel du récit d’origine demeure identique : il s’agit toujours d’une quête de réappropriation se déployant de deux manières différentes, selon le point de vue des deux personnages principaux de la nouvelle.

D’abord, il y a Claudine, la mère tyrannique, qui utilise son fils comme outil pour refaire sa réputation et réintégrer la société. À la suite d’une série d’événements jamais clairement identifiés dans le texte, Claudine, enceinte, a dû quitter son village pour élever seule son fils conçu hors mariage, ce que l’Église ne pouvait tolérer. Pour se venger, elle exige que son fils poursuive de brillantes études et devienne prêtre, afin de retrouver sa dignité de même qu’une place dans la société. Lavoie pousse encore plus loin le motif de la prêtrise et la symbolique qui le porte : son film insinue que le père de l’enfant est lui-même prêtre. Cette analogie souligne le rapport fêlé au temps dans lequel baigne la quête de réappropriation de Claudine : son entreprise n’est pas synonyme d’une véritable rédemption, mais le produit d’une mauvaise répétition qui ne fait que réitérer la dépossession et le mal-être.

La thématique de la mauvaise répétition est renforcée par le choix des comédiennes. En effet, Lavoie a eu l’idée de confier l’interprétation des rôles de Claudine enceinte et d’Amica, la servante et maîtresse de François, à la même comédienne (Laurence Leboeuf). Le montage alterné entre les différentes temporalités insiste sur l’association Claudine/Amica, au point que, tout à la fin du film, elles se confondent dans un même plan. Au moment de se jeter dans le torrent pour s’enlever la vie, François, halluciné, croit voir au loin une jeune femme habillée de noir qui tient un enfant dans un landau. Cette scène donne d’abord l’impression d’un champ-contrechamp entre le passé et le présent, comme si François, près de quitter le monde, assistait à la fuite de sa mère après l’annonce de sa grossesse illégitime. Toutefois, grâce à un zoom qui nous rapproche lentement de la femme en noir, on découvre qu’il s’agit de Claudine d’âge mûr, interprétée par Dominique Quesnel. Dans cet ultime plan, François retrouve ainsi sa mère morte, alors même qu’il a pris la résolution de se suicider à la suite de la disparition d’Amica. De nouveau, la transposition cinématographique du texte hébertien travaille l’indiscernabilité, ou à tout le moins l’instabilité, entre les différents régimes de l’image.

Une autre scène utilise un motif hitchcockien afin de créer un suspense temporel et un flou ontologique. Il s’agit de celle où Amica, ayant découvert qu’une chambre de la maison est perpétuellement verrouillée, est à la recherche des clés pour y entrer et découvrir le secret de François. La scène effectue un va-et-vient entre Claudine jeune, aux cheveux blonds, et Amica, aux cheveux noirs, l’une serrant son bébé et l’autre son trousseau de clés. C’est d’ailleurs cet objet qui cause à François la perte de son ouïe, celui-ci ayant été battu par sa mère après lui avoir annoncé qu’il ne deviendrait pas prêtre. Signe à la fois ostentatoire et secret, les clés circulent ainsi de mains en mains, comme elles voyagent aussi entre les époques. Plus encore, cette scène est l’occasion pour Lavoie de rappeler la mémoire de Notorious (1946), film dans lequel il est également question de complots, de poison et de clé menant vers une chambre secrète. Les gestes d’Amica, qui cache les clés derrière son dos, évoquent immanquablement ceux d’Ingrid Bergman, qui tient elle aussi une clé cachée dans son dos. Par sa contre-plongée et son resserrement progressif sur les mains de la protagoniste, la mise en scène de Lavoie revendique explicitement son héritage hitchcockien. Film sur la fêlure du temps, Le Torrent transcende néanmoins la mauvaise répétition en ouvrant les circuits du souvenir vers l’horizon transpersonnel de l’histoire du cinéma. Ainsi, le film multiplie la découverte de l’Autre en soi : Amica en Claudine, Hitchcock chez Hébert, etc. On note aussi le double horizon du dispositif : alors que la quête de Claudine échoue, car elle n’arrive pas à reprendre contact avec le monde, celle du cinéaste fonctionne et est productrice de sens. Il y a même une conversion. En effet, c’est en ressassant les maux et les secrets de l’histoire québécoise que l’adaptation du Torrent fait advenir la nouveauté à même le cycle de la mauvaise répétition. Les démons de Claudine et son désir de redresser son passé débouchent sur une redécouverte enthousiaste de quelques grandes figures de l’histoire du cinéma. Axée sur la représentation de l’altérité, l’œuvre d’Hébert devient une matrice pour penser l’ailleurs, la différence et le même.

La quête de François répond du même rapport duel à la temporalité que celle de sa mère. Elle est peut-être encore plus intéressante, puisque c’est par lui que se focalise la narration du film. De plus, elle mobilise un tout autre imaginaire cinématographique : si les personnages féminins s’inscrivent dans un imaginaire hitchcockien, François permet d’explorer la référence tarkovskienne et de doubler la thématique de la culpabilité d’une recherche de transcendance.

Après un prologue fantasmé qui nous montre une jeune Claudine en train de bercer son bébé dans une église, le film s’ouvre avec un écran noir sur lequel on peut lire les premières lignes de la nouvelle, sur la dépossession du monde que ressent François. Les images suivantes nous amènent en pleine lumière et en pleine nature, et multiplient les gros plans poétiques : feuille, goutte d’eau, vent dans les arbres, soleil qui se réfracte dans la lentille. D’emblée, le film nous offre ce dont seront privés ses deux personnages principaux : une connexion avec le monde, sous le signe de l’émerveillement et de l’ordinaire. Dans La Projection du monde, le philosophe Stanley Cavell insiste avec force sur cette idée, qui gagne une exposition nouvelle dans le film de Lavoie :

Le cinéma prend justement notre distance, notre impuissance même sur le monde, comme condition de l’apparition naturelle du monde. Il promet la monstration du monde en soi. Telle est sa promesse de spontanéité : que ce qu’il révèle est entièrement ce qui lui est révélé, que rien de ce qui est révélé par le monde en sa présence n’est perdu. (p. 164)

Cette impuissance du sujet sur le monde est clairement exprimée par le personnage de François, à la suite de sa perte d’audition.

Dans un premier temps, la surdité est vécue comme une dépossession du monde et comme une déconnexion avec tout ce qui entoure le sujet. Cinématographiquement, cette déconnexion se traduit aisément par le traitement sonore : une fois le son coupé, l’image gagne une étrangeté et une artificialité nouvelles. Or, cette dépossession et cette déconnexion se renversent progressivement en leur contraire, soit en une nouvelle manière de faire un avec le monde. C’est ce que montre d’emblée l’ouverture du film, rare moment de paix dans l’univers de François : ayant rompu le lien sensori-moteur du sujet avec le monde, la surdité va paradoxalement accentuer un émerveillement face aux choses ordinaires de la vie, qui gagnent alors une consistance nouvelle. Ce dérèglement des sens n’est pas sans affecter le rapport au temps qu’entretient le personnage. Prenant malgré lui ses distances avec les obligations de la vie et les tracas de la productivité, le sourd peut expérimenter la « promesse de spontanéité » du monde, comme le souligne Cavell. D’un temps axé vers l’avenir et ses projets, le sujet passe vers un temps essentiellement non productif qui encourage plutôt l’« apparition naturelle du monde ». Lors de brefs moments, François fait l’expérience d’un tel présent délesté des obligations de l’avenir, tandis que le spectateur, lui, est interloqué par les secrets et les mystères responsables de cet état du personnage. Dans la même scène, se déploient parallèlement deux rapports au temps. Ce chiasme de la durée semble être le propre de la transposition filmique du style hébertien.

Cette tension, entre un passé qui parasite la conscience et un présent qui fait redécouvrir le monde comme entité neuve, trouve aussi son équivalent dans l’histoire du cinéma, maintes fois convoquée par Lavoie dans son adaptation. Après la référence hitchcockienne, qui accentue le suspense propre au genre de la nouvelle, on passe ainsi à un réemploi de l’imaginaire tarkovskien afin de mettre en image le désir de reconnexion avec le monde propre à François. L’aspiration religieuse ne se manifeste pas chez Tarkovski sous la forme d’une ascension vers le subliminal et le Très-Haut, mais par l’entremise d’un regard immanentiste centré vers le bas et ancré dans la matérialité de la terre. Cette vision du monde se traduit la plupart du temps par de lents travellings en contre-plongée extrême, qui glissent sur l’espace comme le ferait précisément un torrent4. La scène la plus célèbre qui témoigne de ce procédé se trouve sans doute dans Stalker (1979), tandis que la caméra suit une étendue d’eau inerte, dans laquelle se trouvent des objets divers, allant d’une mitraillette à un tableau religieux. Si Tarkovski reprend l’image du temps comme cours d’eau, c’est pour mieux lui rendre sa matérialité et sa densité. Le cours du temps ne va pas de soi. Il est rempli d’éléments étrangers qui l’habitent comme autant de corps autres.

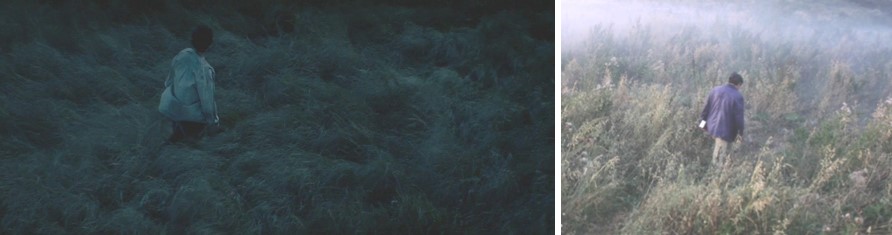

Dans Le Torrent, Lavoie reproduit ce travelling de Stalker. Après la mort de sa mère, tuée par un nouveau cheval qu’elle n’est pas arrivée à dompter, François jette dans le ruisseau près de sa maison tous les effets religieux qui s’y trouvaient, maudissant ainsi le sort que lui réservait la grande Claudine. Cet acte iconoclaste visant à faire table rase du passé est cependant contredit par la fin du travelling, qui, suivant le cours d’eau, nous amène jusqu’à François enfant, c’est-à-dire à ce passé même dont le personnage tente de se débarrasser. Mais, au-delà de cette morale qui insiste sur la difficulté de se défaire de son héritage, ce que le travelling souligne, c’est d’abord la beauté intrinsèque de la nature. La lourdeur du passé est ainsi contrebalancée par l’émerveillement ordinaire de l’image cinématographique dans toute sa spontanéité. Lavoie emprunte d’autres scènes archétypales du répertoire tarkovskien : le cheval se roulant dans la terre comme dans Andreï Roublev (1966), la lévitation du personnage au-dessus de son lit comme dans Le Miroir (1975), le personnage qui traverse les hautes herbes comme dans Solaris (1972). Dans toutes ces variantes, c’est toujours en filmant le bas et le familier que Lavoie retrouve une croyance dans le monde et une manière de l’habiter, de même qu’il renverse par là le mal-être du suspense et de la culpabilité. Par ce réemploi du répertoire tarkovskien, Lavoie revisite l’œuvre d’Hébert en lui annexant la possibilité d’une rédemption, dont l’œuvre originale était privée.

Ainsi, le traitement temporel propre à la nouvelle tend à s’estomper au profit d’un sentiment métaphysique sur la place de l’humain dans la nature. Du suspense maladif et de la mauvaise répétition du secret, le film débouche sur un temps ouvert où l’actualisation de certains motifs propres à l’histoire du cinéma permet d’ajouter une profondeur temporelle à la Grande Noirceur dépeinte par Hébert. Tout en adaptant une nouvelle qui décrit un contexte précis de l’imaginaire québécois, Lavoie parvient à faire le saut dans un pan d’une histoire qui le dépasse : celle du cinéma et de la mémoire des images. Cette technique a pour résultat d’effacer les frontières entre l’ici et l’ailleurs, entre l’autre et le moi, le souvenir et le devenir. À travers une représentation de l’héritage chrétien de la faute, Le Torrent se présente d’abord comme un film sur le secret et sur l’impossibilité de se défaire du secret. Toutefois, le film nous dit également que le secret et le temps qui le porte resteront irréductibles à toute symbolique trop évidente. Avec son ouverture sur la longue durée des images filmiques, Lavoie transforme le « sale petit secret » d’une famille et d’un territoire en émerveillement devant l’atemporalité de l’ordinaire.

Habiter le temps, rejouer l’héritage

Pour Lavoie, faire un film d’époque revient à réfléchir au cinéma comme un vecteur temporel, c’est-à-dire de se questionner à la fois sur la manière par laquelle un film peut rendre sensible le temps ainsi que sur la logique temporelle propre à la cinéphilie et à l’histoire des images animées. Pour Claudine et François, de même que pour Élisabeth, le temps et l’héritage sont essentiellement des expériences douloureuses ou frustrées, alors que pour l’œuvre elle-même et pour le spectateur, le sentiment est opposé. Là où les personnages sont victimes d’un temps sans devenir qui ne fait que tourner sur lui-même, le cinéaste tente de retrouver un rapport positif à l’héritage, qui passe par une réappropriation de figures archétypales de l’histoire du cinéma.

« Dans Kamouraska, Antoine Tassy, à l’inverse du Christ qui ressuscite, […] peut mourir sans cesse, depuis le début du film, où son sang tache déjà l’immense étendue blanche de la neige […], en passant par l’impossibilité de le tuer vraiment qu’expérimente Aurélie Caron, jusqu’à la mort finale du seigneur de Kamouraska, qui n’est qu’une mort médiatisée par le récit du docteur Nelson et qui se répète donc inlassablement en images dans l’imaginaire d’Élisabeth » (p. 153), écrit fort justement Étienne Beaulieu dans son essai Sang et lumière. Si Lavoie s’intéresse à une sorte de « mémoire-monde », Jutra entretient un rapport plus ambigu à la thématique de l’intériorité. Son film ne dialogue pas aussi ostensiblement avec une histoire autre, mais, par la répétition non moins vertigineuse que maladive des mêmes attractions audiovisuelles, il met en valeur la dimension spectatorielle d’un art dont il respecte les codes narratifs sans pour autant se priver du plaisir de bricoler des scènes, des trucs et des effets qui jouissent d’une forme certaine d’autonomie.

En somme, là où Lavoie a réalisé une œuvre didactique qui affronte les stigmates du passé québécois à la lumière de l’héritage cinéphilique, Jutra propose une réflexion sur la faculté imageante du média cinématographique. Dans un cas comme dans l’autre, la poésie de l’œuvre hébertienne force le cinéma à se réinventer, par l’examen de sa faculté à représenter le temps, l’histoire et le devenir.

Notes

- Impossible de ne pas souligner ici le travail imposant de Daniel Marcheix (2005).↩

- Dans un roman, l’auteur peut seulement écrire « arbre » et l’imagination du lecteur fera le reste, alors qu’au cinéma il faut montrer un arbre précis à partir d’un point de vue précis, au détriment de tous les autres arbres et de tous les autres points de vue. C’est pour cette raison que, par nature, le cinéma ne peut prétendre au même degré de généralité et d’abstraction que la fiction littéraire.↩

- Voir entre autres leur article « Le Cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du cinéma ? » dans Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (1989).↩

- Sur le style tarkovskien, voir Slavoj Žižek (2005).↩

Bibliographie

BEAULIEU, Étienne, Sang et lumière. La communauté du sacré dans le cinéma québécois, Québec, L’Instant même, coll. « Instant ciné », 2007.

CAVELL, Stanley, La projection du monde, trad. par C. Fournier, Paris, Belin, coll. « Extrême contemporain », 1999.

DELEUZE, Gilles, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1985.

DELEUZE, Gilles et Félix GUATTARI, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1980.

GAUDREAULT, André et Philippe MARION, « Le Cinéma des premiers temps : un défi à l’histoire du cinéma ? » dans Jacques Aumont, André Gaudreault et Michel Marie (dir.), L’histoire du cinéma. Nouvelles approches, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Langues et langages », 1989, p. 56–82.

HÉBERT, Anne, Le Torrent, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1989.

—, Kamouraska, Paris, Seuil, 1970.

LEVER, Yves, Claude Jutra, Montréal, Boréal, 2016.

MARCHEIX, Daniel, Le mal d’origine. Temps et identité dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert, Québec, L’Instant Même, coll. « Essai », 2005.

PATERSON, Janet M., Figures de l’Autre dans le roman québécois, Montréal, Nota bene, coll. « Littérature(s) », 2004.

TRUFFAUT, François et Alfred Hitchcock, Hitchcock, revised edition, with the collaboration of Helen G. Scott, New York, Simon & Schuster, 1985.

ŽIŽEK, Slavoj, Lacrimae rerum : cinq essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski, Lynch et quelques autres, Paris, Éditions Amsterdam, 2005.

Notice biographique

Thomas Carrier-Lafleur est chercheur postdoctoral et chargé de cours à l’Université de Montréal, ainsi que coordonnateur de la recherche au Laboratoire CinéMédias. En 2019, il a publié l’essai Il s’est écarté. Enquête sur la mort de François Paradis (Nota bene ; avec David Bélanger). Il est aussi l’auteur de L’oeil cinématographique de Proust (Classiques Garnier, 2016) et de Une philosophie du « temps à l’état pur ». L’autofiction chez Proust et Jutra (Vrin/ Presses de l’Université Laval, 2010). Ses recherches portent sur la littérature française et québécoise, le cinéma québécois et l’archéologie des médias.